Die Wiederinkraftsetzung der Allgemeinen Wehrdienstpflicht steht vor der Tür. Allerdings konnten sich deren Befürworter*innen im neuen Koalitionsvertrag von 2025 (noch) nicht durchsetzen, aber die Debatte bleibt offen. Die CSU wollte die Wiederinkraftsetzung, die CDU ein allgemeines Pflichtjahr mit „aufwachsender“ Wehrpflicht, die SPD einen freiwilligen „neuen Wehrdienst“. Geeinigt haben sich die Koalitionsparteien CDU/CSU/SPD auf das Modell des schon 2024 von Verteidigungsminister Boris Pistorius vorgelegten „Auswahlwehrdienstes“. Demnach sollen alle jungen Männer und Frauen schon ab 2025 wieder regelmäßig von der Wehrverwaltung erfasst werden. Alle erhalten einen Fragebogen, den die jungen Männer beantworten müssen (wohl unter Androhung einer Ordnungswidrigkeitsbuße) und die Frauen, die nicht der Wehrpflicht unterliegen, beantworten dürfen. Mit dem Fragebogen will der Staat die Wehrbereitschaft (Motivation) und Wehrfähigkeit (körperliche Fähigkeiten) der jungen Bürger*innen erfassen. Die Motiviertesten und Geeignetsten sollen laut dem Pistorius-Modell dann zum „freiwilligen Wehrdienst“ gebeten werden. Ausdrücklich ist im Koalitionsvertrag ein „zunächst“ vor dem „freiwillig“ vermerkt, so dass bei einem Mangel an Soldat*innen auch wieder die zwangsweise Wehrdienstpflicht reaktiviert werden könnte.

Als das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) 1949 in das Grundgesetz geschrieben wurde, war die junge Bundesrepublik noch weit entfernt von der Wiederbewaffnung oder einer Wehrpflicht. Trotzdem schien den Verfassern und wenigen Verfasserinnen des Grundgesetzes dieses Recht so bedeutsam, dass sie es ausdrücklich in die Verfassung aufnahmen – als Absatz 3 des Artikels 4 zur Gewissensfreiheit. Die Erfahrungen mit den Deserteuren des Zweiten Weltkrieges sollten sich nie wiederholen. Etwa 30.000 Todesurteile waren von der NS-Militärjustiz gegen „Deserteure/Fahnenflüchtige“, „Wehrkraftzersetzer“ und „Kriegsverräter“ (so die Straftatbestände) in der NS-Zeit verhängt, etwa 22.000 Urteile durch Hinrichtung vollstreckt worden.

In der Debatte über die Einführung des Grundrechts auf KDV prallten gegensätzliche Meinungen aufeinander: Bundespräsident Theodor Heuss meinte, vor einem „Massenverschleiß“ der Gewissen im Ernstfall durch das Grundrecht warnen zu müssen. Fritz Eberhard, für die SPD im Parlamentarischen Rat, der verfassunggebenden Versammlung für die Bundesrepublik, widersprach: „Ich glaube, wir haben hinter uns einen Massenschlaf des Gewissens. In diesem Massenschlaf des Gewissens haben die Deutschen zu Millionen gesagt: Befehl ist Befehl, und haben daraufhin getötet. Dieser Absatz (Abs. 3 in Art. 4 GG, d. Verf.) kann eine große pädagogische Wirkung haben, und wir hoffen, er wird sie haben.“ (Krölls 1980: 23)

Bei der Grundgesetzdebatte spielte es auch eine Rolle, dass etliche Bundesländer bereits vor der Grundgesetzabstimmung ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung in ihren Verfassungen fest eingefügt hatten (siehe dazu den Beitrag von Guido Grünewald).

Schließlich wurde der Artikel zur Kriegsdienstverweigerung in der Plenumssitzung des Parlamentarischen Rates am 6. Mai 1949 mit der Gesamtabstimmung über Artikel 4 bei nur zwei Gegenstimmen verabschiedet und damit Bestandteil des Grundgesetzes. Der Absatz 3 in Artikel 4 lautet: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“ Damit war das Recht auf Kriegsdienstverweigerung an zentraler Stelle im Katalog der unaufhebbaren Grundrechte unter Bezug auf die Freiheit des Gewissens – und somit auch mit Bezug auf die unveräußerliche Menschenwürde – aufgenommen.

Dem Grundgesetzabsatz zur KDV war hinzugefügt worden, dass das „Nähere“ durch ein Bundesgesetz zu regeln sei. Bereits durch die Formulierung „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden“ waren Einschränkungsmöglichkeiten eröffnet: Was ist das „Gewissen“ und lässt es sich überprüfen? Wer definiert genau, was „Kriegsdienst mit der Waffe“ bedeutet? Die staatlich durchgeführten Gewissensüberprüfungen von Verweigerern erwiesen sich schnell als Möglichkeit, das eigentlich uneingeschränkt geltende Grundrecht durch Ablehnungsbescheide zu beschneiden.

Das im Grundgesetz vorgesehene Bundesgesetz wurde dann später nicht als Gesetz zur Umsetzung des KDV-Rechts erlassen. Vielmehr wurde alles, was die KDV betraf, im Rahmen der Wiederbewaffnung und der Einführung der Wehrpflicht in das 1956 in Kraft getretene Wehrpflichtgesetz (WPflG) integriert und damit gewissermaßen der Wehrpflicht untergeordnet. Die Wehrpflicht bedeutet den wohl tiefsten Eingriff eines Staates in die Rechte seiner Bürger*innen. Der Staat hebt das Tötungsverbot nicht nur auf, sondern kann das Töten der „Feinde“ im Kriegsfall verpflichtend anordnen. Zusätzlich werden zentrale Grundrechte eingeschränkt, die in § 51 WpflG benannt werden: „Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.“

Kriegsdienstverweigerer müssen seit Einführung der Wehrpflicht einen zivilen Ersatzdienst (später Zivildienst) leisten, dessen Rahmenbedingungen in Artikel 12a des Grundgesetzes geregelt wurden. Im Ernstfall muss unbefristeter Zivildienst geleistet werden. Inwiefern der Zivildienst im Kriegsfall vollkommen von der Kriegsausrichtung der gesamten Gesellschaft getrennt stattfinden kann, ist umstritten. Deswegen verweigern die sogenannten Totalverweigerer auch den Zivildienst, da dieser als Zwangsdienst in die Kriegsführungsfähigkeit des Staates einbezogen sei. Art. 12a regelt für den Kriegsfall übrigens auch die Möglichkeit der Einberufung von Frauen zum Lazarettdienst und eine allgemeine Arbeitspflicht.

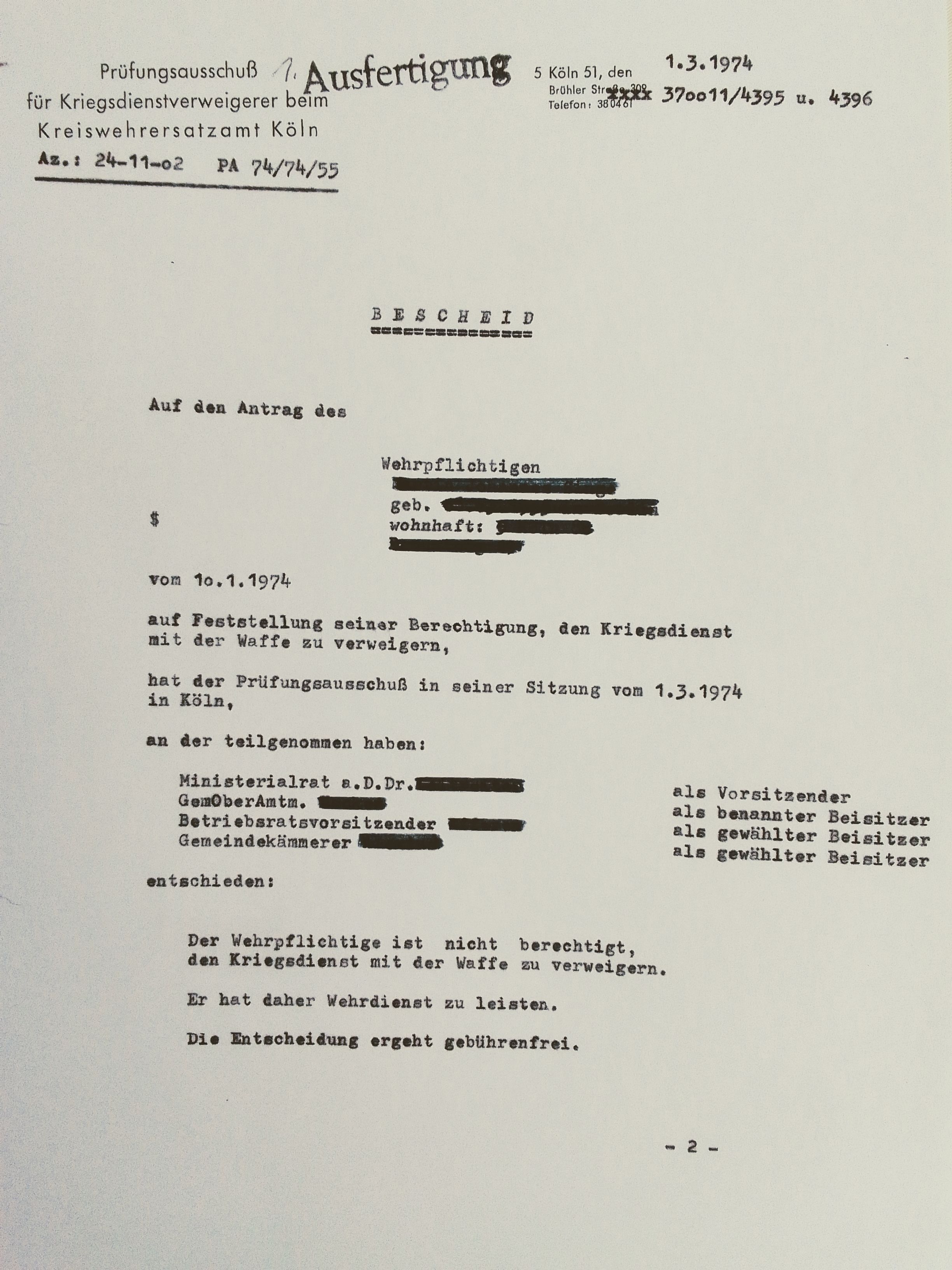

In den 1960er und 1970er Jahren nahm die Zahl der Verweigerer ständig zu, der Zivildienst wurde ausgebaut und sorgte nun tendenziell für höhere gesellschaftliche Anerkennung von Verweigerern wegen ihres nützlichen sozialen Dienstes. In diesen Jahren war die Anerkennung als KDVer nur nach einem entwürdigenden und inquisitorischen Gewissensprüfungsverfahren möglich. Absurde Zwickmühlenfragen zu Notwehrsituationen sollten den Antragsteller in die Enge treiben (siehe dazu auch den Beitrag von Guido Grünewald). Die Nicht-Anerkennungen erfolgten ausgesprochen willkürlich. Wer auch in der 2. Instanz, der Prüfungskammer, durchfiel, musste seine Anerkennung dann auf dem Gerichtsweg durchfechten. Wie viele Antragsteller an diesen Verfahren gescheitert sind und aufgegeben haben, ist nicht bekannt.

Ablehnungsbescheid eines Kriegsdienstverweigerers, 1974 © Martin Singe

Nachdem diese immer schärfer von Kriegsdienstverweigerern und ihren Interessenverbänden kritisierten Gewissensprüfungsverfahren vom Gesetzgeber abgeschafft und durch ein einfaches schriftliches Verfahren ersetzt wurden, musste sich das Bundesverfassungsgericht wegen des Einspruchs der Opposition mit der neuen Gesetzeslage beschäftigen. Es fällte am 13. April 1978 eine – auch für die Folgezeit – verheerende Entscheidung (BVerfGE 48, 127): Die allgemeine Wehrpflicht, eigentlich eine einfachgesetzliche Regelung, erhielt den Rang eines Verfassungsgebotes. Damit wurde die Kriegsdienstverweigerung, eigentlich ein Grundrecht, zu einem Ausnahmerecht degradiert: „Mit diesen nachträglich in das Grundgesetz eingefügten Bestimmungen (Art. 87a, d. Verf.) hat der Verfassungsgeber zugleich eine verfassungsrechtliche Grundentscheidung für die militärische Landesverteidigung getroffen. Einrichtung und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr haben verfassungsrechtlichen Rang.“ (BVerfG zit. n. EuGRZ 1978: 171). Daher habe, so das Verfassungsgericht, der Staat auch das Recht, die Gewissensposition der Verweigerer zu überprüfen. Wenn der Zivildienst als einzige Probe auf das Gewissen gelten soll, müsse dieser laut Verfassungsgericht zeitlich verlängert werden. So gelang es, die Zivildienstzeit auszuweiten und damit die Gewissensentscheidung für die KDV faktisch zu bestrafen.

Blockadeaktion am Kreiswehrersatzamt Köln, 1984 © Christine Schweitzer

In diesem Kontext ist die „Abweichende Meinung“ des Verfassungsrichters Martin Hirsch zu demselben Urteil interessant. Er stellt klar, dass die allgemeine Wehrpflicht „kein Verfassungsgebot, sondern ‚nur‘ ein einfach-rechtliches Gebot ist“. „[…] es bleibt zu beachten, daß Art. 4 Abs. 3 GG Gewissensfreiheit bedeutet, die sich aus dem Grundrecht der Religionsfreiheit entwickelt hat und zum ‚Menschenrecht‘ geworden ist.“ Hirsch kommt der Verfassungsvorgabe wohl näher als die die Mehrheitsentscheidung tragenden Richter: „Diese Freiheit des Gewissens ist weder disponibel noch einem staatlichen Definitionsvorbehalt unterworfen. […] Ebenso [wie im Falle der Freiheit der Religionsausübung; d. Verf.] liegt im Falle des Art. 4 Abs. 3 GG die ‚Definitionsmacht‘ beim Kriegsdienstverweigerer und nicht bei einer Instanz außerhalb des Einzelgewissens, die bestimmen könnte, was eine ‚absolute‘ oder ‚relative‘ Entscheidung ist.“ (BVerfG in EuGRZ: 178ff). Hirsch betont weiterhin, dass im Konfliktfall zwischen Verteidigungsfähigkeit des Staates und der Gewissensfreiheit des Einzelnen dem Gewissen der Vorrang gebühre. Er besteht gegen die herrschende Auffassung auch darauf, dass es für die Verweigerung keiner radikalpazifistischen Haltung bedarf, sondern auch eine situationsbezogene ethische Argumentation eine hinreichende Gewissensentscheidung bedeuten kann.

Hirsch hatte bereits 1978 betont, dass er das KDV-Recht verfassungsrechtlich für ein Menschenrecht halte. Diese Position war immer wieder umstritten. Jedoch kommt die herrschende Meinung im internationalen Rechtsverständnis immer offensichtlicher zu der Mehrheitsposition, dass KDV als Menschenrecht zu gelten hat. Mit dieser Anerkennung verbunden ist, dass dem KDV-Recht auch international Geltung gebührt. Kriegsdienstverweigerung muss demnach auch als Asylgrund gelten. Wer als Verweigerer aus einem Krieg flieht, muss in allen Staaten, die die Menschenrechte auch in der Praxis anerkennen, Asyl finden dürfen.

In einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages von 2015 wird für die Anerkennung des KDV-Rechtes als Menschenrecht vor allem auf den Internationalen UN-Pakt der bürgerlichen und politischen Rechte (Staatenrechtliche Umsetzung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; neben dem „Sozialpakt“) Bezug genommen, der das „Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“ ausdrücklich anerkennt – ebenso wie die Europäische Erklärung der Menschenrechte. Die Dienste stellen zusammenfassend fest: „Betrachtet man jedoch die Entwicklung der letzten zwei Dekaden, so lässt sich sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene eine zunehmende Anerkennung dieses Rechts beobachten. […] Von den meisten Staaten und den menschenrechtlich maßgeblichen internationalen Organisationen ist ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen mittlerweile als Menschenrecht anerkannt.“ (Wissenschaftliche Dienste 2015: 11)

Während also auf internationaler Ebene das KDV-Grundrecht immer eindeutiger als Menschenrecht anerkannt wird, gab es im innerdeutschen Recht durch einen Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) im Januar 2025 einen herben Rückschlag (BGH 16.1.2025). Es ging um die Auslieferung eines Ukrainers, der den Kriegsdienst verweigert hatte. Nach bisher geltendem Recht hätte eine Auslieferung unterbleiben müssen. Aber laut neuem BGH-Beschluss sei die KDV-Gewissensentscheidung des Ukrainers kein Auslieferungshindernis, da die Ukraine als angegriffener Staat das Recht auf militärische Verteidigung habe. Dabei dürfe die Ukraine auch Verweigerer strafrechtlich verfolgen und inhaftieren. Der BGH behauptet in seiner Begründung, dass auch nach deutschem Recht das KDV-Grundrecht im Kriegsfall außer Kraft gesetzt werden könne. Diese Argumentation führt die Logik des KDV-Grundrechts ad absurdum, das ja genau für den Ernstfall Krieg geschaffen worden war. Damit muss der BGH-Beschluss selbst als verfassungswidrig bezeichnet werden (Singe 2025).

Angesichts des eingangs geschilderten Vorhabens um die Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht in der einen oder anderen Weise wird auch das Grundrecht auf KDV eine Renaissance erleben. Bereits aktuell steigen die Zahlen der verweigernden Soldat*innen vor allem wegen des Ukraine-Krieges, der die Realität und Möglichkeit von Krieg auch in Europa wieder vor Augen führt. Ebenso wirken die Aufrüstungspläne der Regierung, die ständige Rede von der Notwendigkeit, als Staat und Gesellschaft wieder „kriegstüchtig“ werden zu müssen, und der laut Pistorius angeblich 2029 bevorstehende Angriff Russlands auf NATO-Gebiet für viele beängstigend. Wenn die Fragebögen zur Erfassung aller Jugendlichen mutmaßlich im Herbst 2025 verschickt werden, wird sich auch eine neue Welle der Kriegsdienstverweigerung bemerkbar machen. Friedensorganisationen beleben deshalb derzeit wieder ihre Beratungsangebote. Dazu gehören etwa die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden oder die Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen. Daneben informiert auch das zuständige Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben über das formale Anerkennungsverfahren.

Der Bundesgerichtshof (BGH): Beschluss 4ARs 11/24 vom 16.01.2025 (Website), URL: https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0b096cf869630772f7d0f2a6107776ca&nr=140583&anz=16&pos=2[U13] [eingesehen am 19.06.2025].

Bundesverfassungsgericht (BVerfGE) Band 48, 127-206, Urteil vom 13. April 1978, 2 BvF 1/77, hier zitiert nach: Europäische Grundrechte-Zeitschrift (EuGRZ), 5 (1978), S. 162−183.

Krölls, Albert: Kriegsdienstverweigerung. Das unbequeme Grundrecht, Frankfurt am Main 1980.

Singe, Martin: Bundesgerichtshof greift das Grundrecht auf KDV an. Recht auf Kriegsdienstverweigerung (KDV) im Ernstfall außer Kraft?, in: Netzwerk Friedenskooperative (Website), URL: https://www.friedenskooperative.de/aktuelles/bundesgerichtshof-greift-das-grundrecht-auf-kdv-an [eingesehen am 21.05.2025].

Wehrpflichtgesetz. Aktuelle Fassung, in: Gesetze im Internet (Website), URL: https://www.gesetze-im-internet.de/wehrpflg/ [eingesehen am 26.05.2025].

Wissenschaftliche Dienste, Deutscher Bundestag: Ausarbeitung. Kriegsdienstverweigerung als Menschenrecht und Fluchtgrund im Völkerrecht, 2016, in: Deutscher Bundestag (Website), URL: https://www.bundestag.de/resource/blob/1012040/bb51cf45650e7dd93a23b2b6b583e07f/WD-2-117-15-pdf.pdf [eingesehen am 21.05.2025].