Der Massensuizid von Demmin. Vom tabuisierten zum polarisierten Erinnerungsort

Emmanuel Droit

Als makrohistorisches Ereignis ist der Zweite Weltkrieg Vergangenheit und doch in vieler Hinsicht gegenwärtiger denn je. Trotz des immer größer werdenden Zeitabstandes und des bevorstehenden Endes des „Zeitalters des Zeugen“ (Annette Wieviorka) prägt die zentrale Katastrophe des 20. Jahrhunderts noch heute nicht nur die Mentalität der Deutschen, sondern auch die Innen- sowie die Außenpolitik der Bundesrepublik. Diese noch nicht zur Ruhe gekommene Vergangenheit bleibt angesichts der ungeheuren Vielzahl deutscher Kriegsverbrechen in verschiedenen west- und osteuropäischen Gewalträumen ein wesentliches Element der Erinnerungskultur in ganz Europa.

Demmin, eine Kleinstadt in Vorpommern, steht exemplarisch für ein besonders grauenhaftes Kapitel der letzten radikalisierten Phase des Zweiten Weltkriegs. Vom 30. April bis zum 3. Mai 1945 war die Hansestadt Schauplatz von Plünderungen und Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee und zugleich des größten Massensuizids in der deutschen Geschichte.

Seit Mitte April 1945 bereitete sich die Stadt auf die unausweichliche Ankunft der Roten Armee vor, die sich seit Jahresbeginn in der Schlussoffensive befand und auf Berlin zumarschierte. Unter der Aufsicht von SS-Einheiten hatten die Einwohner:innen der Stadt und Flüchtlinge aus Ostpreußen, vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen, seit mehreren Monaten damit begonnen, auf einer zwei Kilometer langen Linie Gräben auszuheben und Panzersperren zu errichten. Einige glaubten oder wollten glauben, dass diese Verteidigungsanlagen den Vormarsch der Sowjets verlangsamen oder sogar stoppen würden. Nur wenige hofften weiter auf eine militärische Wende und an das berühmte Wunder, das die NS-Propaganda versprochen hatte. Die meisten waren jedoch müde und warteten in Endzeitstimmung auf die kommenden Ereignisse. Diese angespannte Situation endete in einer Tragödie. Bis zu 1000 Einwohner:innen (etwa 5 % der gesamten Stadtbevölkerung) begingen Selbstmord, einige schon kurz vor dem Eintreffen der Roten Armee, Hunderte – meistens Frauen – erhängten, vergifteten oder ertränkten sich mit ihren Kindern in den Flüssen Peene und Tollense. Die Selbstmorde in Demmin waren Teil einer „Epidemie von Suiziden“, insbesondere in den östlichen Landesteilen, wo ebenfalls in Kleinstädten ähnliche Ereignisse stattfanden (Neubrandenburg, Neustrelitz, Malchin), wenn auch nie in einem solchen Ausmaß.

Wie ist diese lange Zeit tabuisierte Geschichte nach 1989 lokal und überregional erinnert worden? Und warum ist diese Tragödie zum Objekt eines polarisierten Erinnerungskampfes zwischen rechtsextremistischen Revisionist:innen und engagierten demokratischen Bürger:innen geworden?

Zwischen Tabu und verordneter Erinnerungskultur

Direkt nach dem Krieg fand sich in den Ruinen des geplünderten und verbrannten Demmins kein Raum für das Gedenken an die Toten. Das Gelände des Massengrabs wurde von den Behörden absichtlich vernachlässigt und später als Zuckerrübenfeld genutzt. Dagegen ließ die Rote Armee einen kleinen Friedhof für die zehn Soldaten errichten, die in der Umgebung von Demmin gefallen waren, sowie ein 20 Meter hohes Denkmal zu ihren Ehren.

In Demmin und in der gesamten sowjetischen Besatzungszone, aus der vier Jahre später die DDR hervorging, wurden die erlebten Traumata der Zivilbevölkerung durch die imperative Erinnerungsdoktrin des Antifaschismus und der „deutsch-sowjetischen Freundschaft“ überdeckt. Aber auch in den Familien selbst war es schwer, diese schambesetzte Erinnerung zum Ausdruck zu bringen und zu vermitteln. Im Museum für Lokalgeschichte in Demmin erfuhren die Besucher:innen bis 1990, dass der „Zweite Weltkrieg zwischen 1945 und 1946 unter der Bevölkerung von Demmin 2.300 Menschen durch Kriegshandlungen und Krankheiten das Leben kostete“ (Droit 2021: 139). Der neutrale und farblose Ausdruck „Kriegshandlungen“ verschleierte die Vergewaltigungen und Selbstmorde. Um die Zerstörung des historischen Zentrums zu rechtfertigen, beriefen sich die lokalen Behörden auf das Prinzip der Selbstverteidigung der „sowjetischen Freunde“, die sich gegen die „verbrecherischen Handlungen einiger Mitglieder des Werwolfs und der Hitlerjugend“ verteidigt hätten.

Die Rückkehr des Traumas nach der Wiedervereinigung

Nach der Wiedervereinigung wurde es möglich, die Gewaltakte sowjetischer Soldaten gegenüber deutschen Zivilist:innen öffentlich zu thematisieren. Dieser Befreiungsschlag war Teil eines „Dekolonisierungsprozesses“ (Jean-Charles Szurek), den Ostdeutschland ebenso wie andere postsozialistische europäische Länder durchlief. Allerdings berührt er eine moralisch heikle Dimension der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg: Denn Deutsche wurden hier als Opfer von Kriegsgewalt gezeigt, was die Frage aufwirft, wie sich dies zur Erinnerung an die genozidale NS-Politik verhält.

Eine entscheidende Rolle spielte in diesem Zusammenhang der Pastor Norbert Buske als Lokalhistoriker und Schlüsselakteur der regionalen evangelischen Kirche. Ziel seiner verschiedenen erinnerungspolitischen Bestrebungen war es, dem Leid der Demminer Toten einen Platz im öffentlichen Gedenken zu geben. In seiner Predigt am 30. April 1995 in der Demminer Bartholomäuskirche gedachte er dieser „Hölle des Todes, des Selbstmords, des Feuers und der Zerstörung“ und betonte, dass niemand, der dieses „rote Meer aus Feuer“ erlebt hatte, es vergessen konnte. Des Weiteren sammelte er Zeugenaussagen, die 2005 die Grundlage für eine umfangreiche Berichterstattung in den Medien anlässlich des 60. Jahrestags des Kriegsendes bildeten. Im Mai 2020 entwickelte Pastor Karsten Wolkenhauer, Buskes Nachfolger, eine weitere Gedenkinitiative. Er weihte in seiner Kirche eine 24 Meter lange Stoffbahn, die von Mitgliedern verschiedener Vereine aus der Region genäht worden war. Das aus tausend Kreuzen bestehende Patchwork-Textil, das die Toten aus dem Frühjahr 1945 symbolisiert, wurde hinter dem Altar aufgehängt und soll dort dauerhaft bleiben.

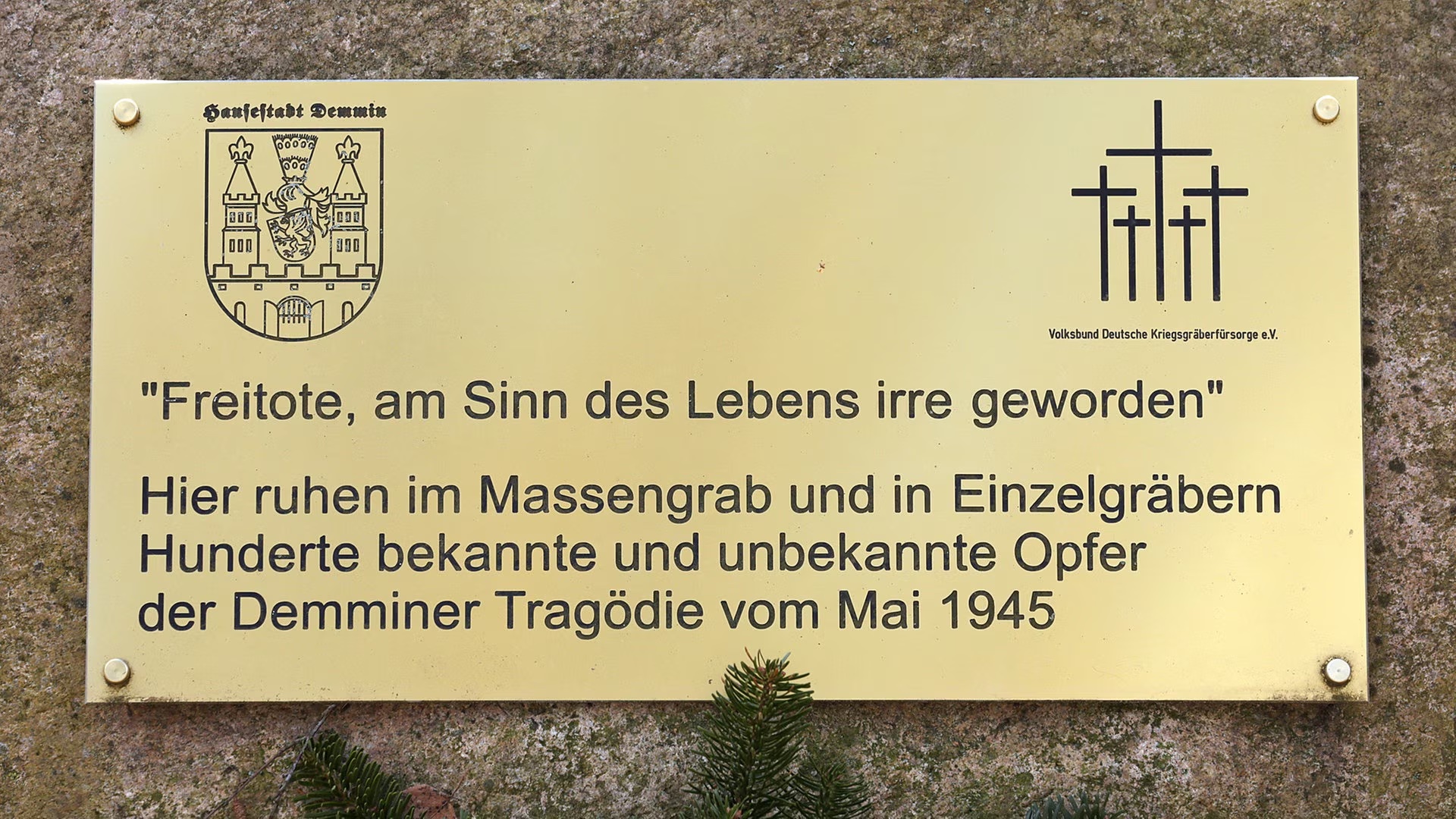

2004 wurden durch die Stadt Demmin und den dortigen Ortsverband der Deutschen Kriegsgräberfürsorge ein Gedenkstein und eine Gedenktafel gestiftet. Ein Zitat aus dem Tagebuch einer Demminer Lehrerin – „Freitote, am Sinn des Lebens irre geworden“ – spiegelte die Rückkehr dieses Traumas in den öffentlichen Raum wider. Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sprießten im Frühjahr 2015 an einem der authentischen Orte des Massensuizids tausend rote Tulpen aus dem Boden. Mit dieser Blumenskulptur „Resonanzfeld“ wollte die deutsche Künstlerin Cora Fisch symbolisch Leben und Tod verbinden. Die Demminer Tragödie stand auch im Zentrum eines Dokumentarfilms von Martin Farkas (Über Leben in Demmin, 2017) und eines Jugendromans von Verena Kessler (Die Gespenster von Demmin, 2020). Beide Werke fungieren als Zeichen einer nun fest etablierten Erinnerung an die Ereignisse des Jahres 1945.

Demmin: Tafel am Gedenkstein für Suizidopfer 1945 auf dem Friedhof © Wikswat, 2017, Demmin Tafel Freitote 1945 Friedhof, CC BY-SA 3.0

Diese aktiv betriebene Erinnerungskultur belässt Gruppen von Opfern des Nationalsozialismus allerdings bis zur jüngsten Zeit im Schatten. So wurden während des Zweiten Weltkriegs auch in Demminer Fabriken zahlreiche ausländische Zwangsarbeiter:innen und manchmal ihre Kinder sowie Kriegsgefangene (darunter viele sowjetische Kriegsgefangene) eingesetzt, von denen ein Teil aufgrund der inhumanen Arbeits- und Lebensbedingungen zu Tode kam. Für diese Menschen gab es bis 2018 aber kein anderes Erinnerungszeichen als die Gräber auf dem Friedhof. Im Mai 2018 wurde im Demminer Waldgebiet Woldeforst eine Kriegsgräberstätte eingeweiht. Neben der Inschrift „Gedenket der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 1939–1945“ sind an dem Grabmal die Namen der bisher bekannten dort liegenden Toten angebracht.

Das Ende der tabuisierten Geschichte von Demmin und die allmähliche Anerkennung verschiedener Opfergruppen dieses Gewaltraumes kollidierte aber mit der zunehmend sichtbaren politischen Instrumentalisierung durch die lokale radikale und extreme Rechte.

Demmin als Ort des geschichtlichen Revisionismus der radikalen Rechten

Ab 2006 hat der Landesverband Vorpommern der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), seit 2023 umbenannt in „Die Heimat – Landesverband Mecklenburg und Pommern“, das historische Datum des 8. Mai zu einem der wichtigsten Ereignisse seiner Aktivitäten im lokalen öffentlichen Raum gemacht. Wie in anderen marginalisierten Gebieten Ostdeutschlands haben die Parteien der radikalen und extremen Rechten – die NPD und dann ab 2015 die Alternative für Deutschland (AfD) – in den letzten 20 Jahren eine starke militante Basis und eine sehr effektive Kommunikation über soziale Netzwerke aufgebaut. Auf dieser Basis gelingt es ihnen zunehmend, eine dezidiert geschichtsrevisionistische Deutung des Nationalsozialismus und des 8. Mai 1945 in die Erinnerungskultur einzubringen. Damit attackieren sie auch die lange als Konsens geltende Aussage des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der 1985 anlässlich des 40. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs den 8. Mai als einen „Tag der Befreiung“ für das deutsche Volk bezeichnet hatte.

An jedem 8. Mai versammeln sich unter der Führung der NPD/Heimat etwa 100 bis 250 Aktivist:innen in Demmin, um, wie es auf der Webpräsenz der Partei heißt, in einem „Trauermarsch der vielen unschuldigen Kinder, Frauen und Männer, die im April/Mai 1945 ihr Leben verloren haben, zu gedenken“. Der Marsch zieht durch die Stadt, angeführt von einem breiten Banner, das dazu aufruft, nicht zu vergessen, was 1945 geschah. Die rechtsextreme Partei will „in Würde des Leidens der deutschen Opfer und der von den sogenannten Befreiern begangenen Gräueltaten gedenken“. Sie vertritt die Auffassung, dass die Feierlichkeiten in Erinnerung an den 8. Mai 1945 „das größte Verbrechen an unserem Volk“ verdecken.

Als Reaktion darauf organisiert das „Aktionsbündnis Demmin 8. Mai“, ein Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Vereinen, die sich für eine offene und tolerante Gesellschaft engagieren, seit 2010 Gegendemonstrationen, um das öffentliche Gedenken nicht der extremen Rechten zu überlassen.

Seit 2020 mischt sich auch die AfD in die umkämpfte Erinnerungspolitik vor Ort ein. Die nationalistische und rassistische Partei versucht, eine Balance zwischen ideologischen Affinitäten zum Erinnerungsdiskurs der NPD und dem Ziel, bürgerliche Respektabilität zu repräsentieren, zu finden. Die lokale AfD ist durchaus der Ansicht, dass der Einmarsch der Roten Armee in Demmin eine „Tragödie“ gewesen sei. Jedes Jahr am 8. Mai legen AfD-Vertreter:innen einen Kranz an der Stele nieder, die an die Opfer erinnert. Sie kritisieren die antirassistischen Demonstrationen als Verkörperung der von ihnen sogenannten „Feiergesellschaft“. Lässt sich der politische Erfolg der AfD in Demmin – zuletzt erhielt sie bei der Bundestagswahl 2025 mit 47,3 % mit Abstand die meisten Zweitstimmen – auch durch diese revisionistische Geschichtspolitik erklären? Es wäre gut, wenn hierzu fundierte empirische Untersuchungen durchgeführt würden, um diese Frage beantworten zu können.

Die Geschichte der Demminer Tragödie illustriert heute den entscheidenden Deutungskampf zwischen einem skrupellosen rechtsextremistischen Revisionismus und einer wehrhaften Demokratie. Sie zeigt auch die pädagogischen Grenzen des bisher erfolgreichen deutschen Erinnerungsmodells im Zeitalter der Post-Wahrheit und der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft.

Literatur

Buske, Norbert: Das Kriegsende in Demmin 1945. Berichte, Erinnerungen, Dokumente, hrsg. von der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 2007.

Kessler, Verena: Die Gespenster von Demmin, Berlin 2020.

Clemens, Hans/Clemens, Petra (Hrsg.): Das Kriegsende in Demmin 1945. Umgang mit einem schwierigen Thema, Demmin 2013.

Droit, Emmanuel: Les suicidés de Demmin. 1945,un cas de violence de guerre, Paris 2021.

Huber, Florian: Kind, versprich mir, dass du dich erschießt. Der Untergang der kleinen Leute 1945, Berlin 2015.

Webpräsenz der Partei Die Heimat Mecklenburg-Vorpommern/Die Heimat, URL: https://die-heimat.de/home/mecklenburg-vorpommern/

- |

- Seite drucken

- |

- 8 Mai 2025 - 09:46