Vom Wiener Kongress zur Wannseekonferenz, zwischen Deutschem Herbst und 9/11. Die Grevener Gedenktage am Gymnasium Augustinianum

Benedikt Faber

Am Gymnasium Augustinianum im westfälischen Greven hat sich im Jahr 2012 der Arbeitskreis Gedenktage konstituiert, bestehend aus Lehrer*innen, Eltern und (ehemaligen) Schüler*innen. Über dessen Arbeit in Gestalt bislang elf durchgeführter „Grevener Gedenktage“ berichtet der folgende Beitrag.

Was wir tun

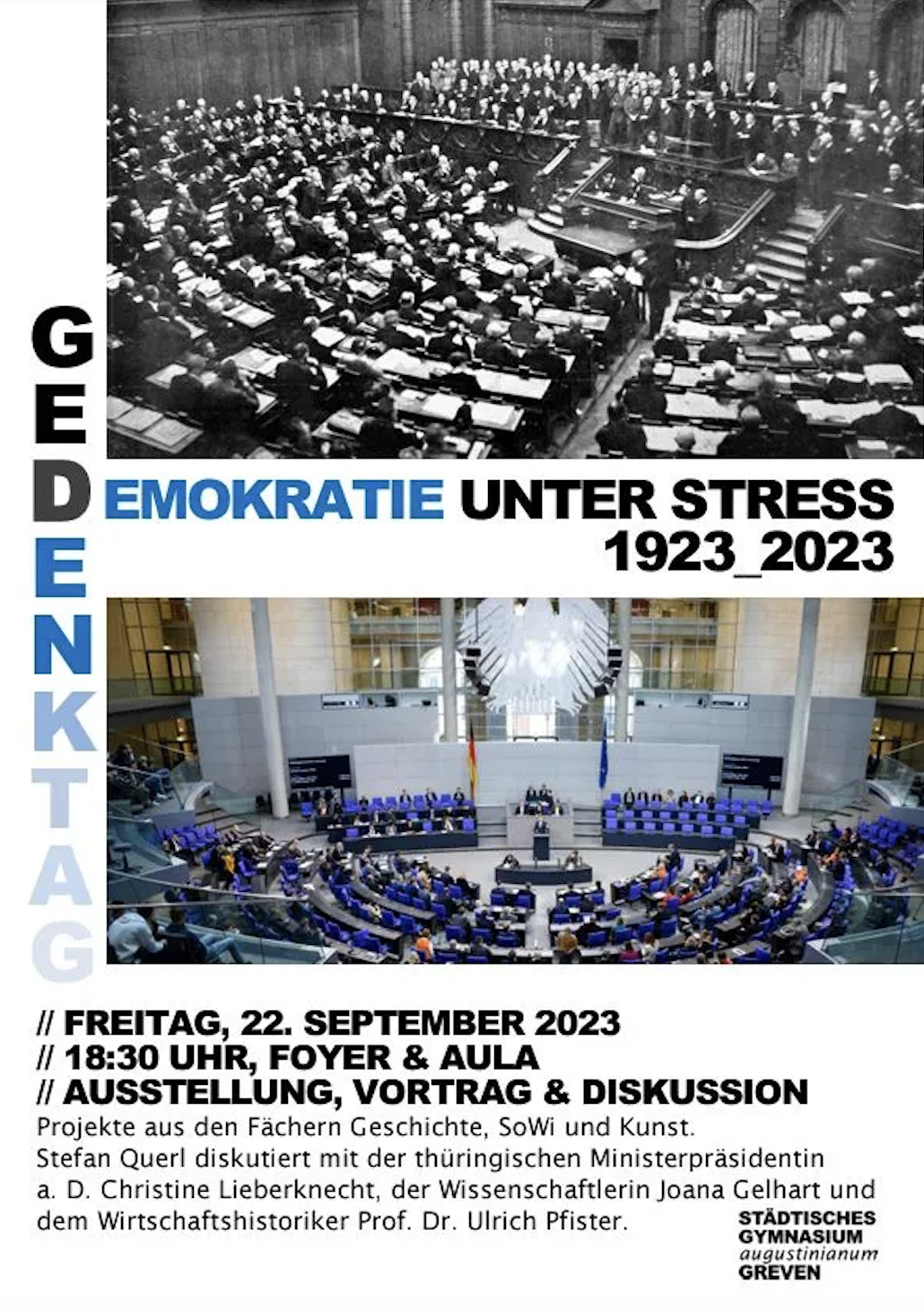

Aleida Assmann beschreibt Gedenktage als „Denkmäler in der Zeit“ (Assmann 2005: 305). Daran anknüpfend erinnern wir jedes Jahr an sich rundende historische Ereignisse und beleuchten ihre Relevanz für unsere Gegenwart – im Besonderen mit Blick auf die Lebenswelt unserer Schülerschaft. Über etwa ein Schulhalbjahr hinweg beschäftigen sich durchschnittlich acht bis zehn Klassen/Kurse (vor allem Geschichte, dazu Kunst, Philosophie, Politik, Religion oder Landeskunde innerhalb des Fremdsprachenunterrichts) mit dem jeweiligen Gegenstand. In der Regel gibt es curriculare Anbindungen, teilweise stellen Lehrkräfte das Thema im Unterricht nur vor und bieten Einzel- oder Gruppenbeiträge in Form besonderer Lernleistungen an. Die Resultate wie Zeitstrahlen, Steckbriefe, Umfragen, Presseschauen, internationale Perspektiven oder lokale Forschungen fließen in eine hybrid gestaltete Ausstellung ein. Diese kombiniert Texttafeln, Exponate, Audio- und Filmaufnahmen und wird während und nach dem Gedenktag an einem zentralen Ort in der Schule gezeigt. Die Ausstellung eröffnet offiziell am Gedenkabend selbst mit affektiven Impulsen (musikalische Einstimmung, Poetry Slam, bebilderte Lesung o. ä.). Im Anschluss folgen die beiden zentralen Elemente des Abends: ein Vortrag zum geschichtlichen Anlass (seit einigen Jahren durch Mitglieder des Leistungskurses Geschichte) und eine Podiumsdiskussion. Der Abend richtet sich an die Schulgemeinde ebenso wie an die interessierte Stadtöffentlichkeit.

Gedenktag am Grevener Gymnasium Augustinianum 2022, Schulaula, © Gymnasium Augustinianum Greven

Worum es uns geht

Um nicht in die Falle ritualisierter, sich ähnelnder „Ansprachen und Kranzniederlegungen“ (Dräger 2024: 2) zu tappen, verzichten wir auf Wiederholungen. Jedes Jahr wählen wir möglichst neue und unterschiedliche Themenfelder und Zeiträume. Bei der inhaltlichen Festlegung fühlen wir uns dem schulischen Auftrag demokratischer Bildung verpflichtet: Ohne uns einem „Erbe und Auftrag“ im Sinne Klaus Bergmanns (Bergmann 2009: 28) unterworfen zu sehen, betrachten wir es als wünschenswert, mit unserer Arbeit die Identifikation mit dem Grundgesetz zu stärken.

Entsprechend stellen wir mit dem Format Bezüge zwischen dem aufbereiteten historischen Gegenstand und dessen Bedeutung für die heutige Lebenswelt her. Letzteres erfolgt in einer Podiumsdiskussion mit Historiker*innen und anderen Expert*innen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik und Kultur. Ein Beispiel: So bot der Gedenktag „100 Jahre Erster Weltkrieg“ nicht nur eine historische Einordnung durch Gerhard Hirschfeld, sondern auch Beiträge eines Trauma-Therapeuten und eines in Afghanistan stationierten Bundeswehr-Offiziers. Sie veranschaulichten die zeitlosen Auswirkungen des Krieges: Das Jahr 1914 ist kein abgeschlossenes, schlicht für die nächste Klausur zu lernendes Datum mehr, sondern es hat etwas mit uns zu tun.

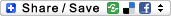

Dieses Konzept prägt alle Veranstaltungen. Der RAF-Terror wurde mit islamistischen Gewaltakten verglichen, die Friedliche Revolution und Wiedervereinigung 1989/90 boten das Sprungbrett, um über das heutige deutsch-deutsche Miteinander zu debattieren. Dass Analogien ihre Grenzen haben, wie zuletzt Ulrich Pfister beim Gedenktag „Demokratie unter Stress – 1923/2023“ mit Verweis auf die besonderen Umstände der Weimarer Republik unterstrich, betrachten wir als zusätzliche Erkenntnis für unsere Adressat*innen.

Wir legen Wert darauf, politische Ereignisgeschichte nicht überzubetonen – alle Dimensionen von Geschichte sind ertragreich, ebenso der Blick über räumliche und zeitliche Grenzen hinaus. Fernere Jahrestage von ideen- und gesellschaftsgeschichtlicher Relevanz wie der Wiener Kongress (Gedenktag 2015) oder die Lehren von Karl Marx (2018) sind Beispiele für die angestrebte Breite. Doch zeigen Erfahrungen, dass – ungeachtet des 1815 erreichten stabilen Friedens oder akuter Fragen sozialer Gerechtigkeit – solche Inhalte weniger Strahlkraft besitzen als der Mauerfall oder 9/11 allein durch die Bildgewalt dieser Ereignisse. Deshalb diskutiert der Arbeitskreis, welche Kriterien künftig die Themenwahl bestimmen sollen. Ein Ansatz ist, statt primär düsteren Anlässen wie der Wannseekonferenz oder dem Krisenjahr 1923, stärker positiv besetzte Ereignisse zu berücksichtigen. Die Auseinandersetzung mit den deutschen Fußball-WM-Titeln der Jahre 1954, 1974 und 2014 war die Folge …

Welche Herausforderungen wir sehen

Gedenkveranstaltungen sind eben nicht das, was Jugendliche als hip bezeichnen. Zwar füllen wir die Aula dank spannender Inhalte und renommierter Gäste wie Wolfgang Kraushaar oder Franz Müntefering, doch nehmen wir veränderte Rezeptionsgewohnheiten insbesondere auf Seiten der jüngeren Publikumsgruppen wahr. Wir versuchen, darauf zu reagieren, ohne den Anspruch zu senken:

Die komplexen wissenschaftlichen Einstiegsvorträge durch Hochschulgäste werden seit einigen Jahren durch multimediale Schüler*innen-Präsentationen ersetzt, die geladenen Expert*innen sitzen „nur“ noch auf dem Podium. Dort geführte Diskussionen werden von Schüler*innen (mit)moderiert, Publikumseinwürfe und Schnellumfragen lockern die Gespräche auf. Die Anzahl digitaler Elemente steigt, bereits zweimal wurden die Ausstellungen via E-Book mit diversen Links zu Bild- und Tonsequenzen gestaltet, ergänzt um Möglichkeiten, sich zu konkreten Fragen zu positionieren – Interaktivität scheint stetig wichtiger zu werden.

Im Jahr 2022 führten wir in Kooperation mit dem Maximilian-Kolbe-Werk ein Zeitzeuginnen-Gespräch mit einer Überlebenden des Warschauer Ghettoaufstands per Zoom-Schaltung nach Polen. Gab es im Vorfeld leise Zweifel an der Wirksamkeit aufgrund der räumlichen Distanz, war die Wucht des simultan übersetzten und materialgestützten Vortrags immens.

Plakat zum Gedenktag zum 80. Jahrestag der Wannseekonferenz 2022 am Gymnasium Augustinianum Greven, © Gymnasium Augustinianum Greven

Inhaltlich diskutieren wir, ob wir der von der Forschung gelieferten Empfehlung folgen, sich weniger von der runden Null (oder auch Fünf) leiten zu lassen, und uns mehr aktuellen Fragen und Problemen widmen: „Themen, die keinen Jahrestag haben, aber eine historische Einordnung benötigen“ (Bösch 2020: 33). Beispiele sind die Mitte des letzten Jahrzehnts diskutierte Flüchtlingsfrage oder der aktuelle Rechtsruck der Gesellschaft, die Aufhänger für unsere Veranstaltungen 2016 und 2023 (Flucht und Vertreibung, Demokratie-Krise) waren. In diesem Sinne ließen sich weitere kreative Zugänge (Bösch 2020: 30; Richter 2020: 43) finden – das Bonner Haus der Geschichte (Ausstellungen „Unter Druck! Medien und Politik“, 2015; „Angst – eine deutsche Gefühlslage“, 2018) oder seit jeher der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten („Umwelt hat Geschichte“, 1986/87; „Anders sein. Außenseiter in der Geschichte“, 2014/15; „Bis hierhin und nicht weiter! Grenzen in der Geschichte“, 2024/25) geben hierzu vielversprechende Impulse vor.

Schul-Flyer zum Gedenktag 2023 am Gymnasium Augustinianum Greven, © Gymnasium Augustinianum Greven

Unabhängig von der Themenwahl: Die lokale Verankerung des Gedenk-Ereignisses und die Beschäftigung mit seinen Folgen für den Standort Greven wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Denn zu attraktiv ist inhaltlich und methodisch die Zusammenarbeit mit Stadtarchiv und Heimatverein, wo Schüler*innen sich in lokale Quellen vertiefen, Zeitzeug*innen interviewen und Bezüge zu ihrem Leben finden können.

Assmann, Aleida: Jahrestage – Denkmäler in der Zeit, in: Münch, Paul (Hrsg.): Jubiläum, Jubiläum. Zur Geschichte öffentlicher und privater Erinnerung, Essen 2005, S. 305–314.

Bergmann, Klaus: Gedenktage, Gedenkjahre und historische Vernunft, in: Horn, Sabine/Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen, Göttingen 2009, S. 24–31.

Bösch, Frank: Im Bann der Jahrestage, in: APuZ (Aus Politik und Zeitgeschichte), 33–34 (2020), S. 29–33.

Dräger, Marco: Gedenktage und Jubiläen als Medien der Geschichtskultur. Gedenkanlässe im Unterricht analysieren und reflektieren, in: Geschichte Lernen 37 (2024), H. 218, S. 2–9.

Richter, Hedwig: Die Schlachten der Volksherrschaft. Über Gedenktage und Demokratie, in: APuZ, 33–34 (2020), S. 40–45.

- |

- Seite drucken

- |

- 24 Sep 2025 - 10:48