Der Tag der Deutschen Einheit in den Sozialen Medien – Ideen für den Geschichtsunterricht

Hannes Burkhardt

Social Media entfalten ihr Potenzial für historisches Lernen, wenn die dort veröffentlichten Geschichtserzählungen als Teil der Lebenswelt der Lernenden aufgegriffen werden. Ein besonderes Merkmal Sozialer Medien liegt in der Vielzahl konkurrierender Deutungen, die hier so konzentriert auftreten wie in kaum einem anderen Medium. Lernende erfahren dadurch die Kontroversität von Geschichte besonders lebensnah. Ihre Untersuchung und Beurteilung fördern Medien- und Methodenkompetenz sowie die Fähigkeit zum historischen Urteil (Burkhardt 2024). Jubiläen eröffnen zusätzliche Lernchancen: Denn wenn Ereignisse oder Persönlichkeiten durch Gedenk- oder Feiertage medial verstärkt auftreten, macht dies Geschichte und damit verbundene Kontroversen für Schüler*innen greifbarer (Drüding 2020).

Kontroversität als Teil der Erinnerung an die deutsche Einheit

Die Erinnerung an die deutsche Einheit ist ein zentrales und zugleich konflikthaftes Feld der deutschen Erinnerungskultur. Einerseits gilt sie als Teil der demokratischen Erfolgsgeschichte der Diktaturüberwindung (Hertfelder 2017). Andererseits offenbart sie Unterschiede zwischen Ost und West: Die von westdeutschen Diskursen geprägte Aufarbeitung der SED-Diktatur erzeugte in den neuen Bundesländern Unbehagen und das Gefühl mangelnder Repräsentation (Böick et al. 2024; Sabrow 2024). Hinzu kommen Deutungskämpfe um die Folgen der Einheit sowie um langfristige Transformationserfahrungen (Mählert 2019).

Deutungsvielfalt der deutschen Einheit in Social Media

Social Media können die Kontroversität und die verschiedenen Perspektiven auf die Deutsche Einheit in Teilen abbilden. Beispielhaft illustrieren das die drei abgebildeten Instagram-Beiträge, die Lernende im Geschichtsunterricht z. B. mit den folgenden Arbeitsaufträgen erschließen und deuten können. Die Aufgaben richten sich an Lernende der (gymnasialen) Sekundarstufe I (9./10. Klasse) und II (insbesondere die letzten drei allgemeinen Arbeitsaufträge):

Allgemeine Arbeitsaufträge (für alle Beiträge):

-

Fasse die historischen Bezüge im Beitrag (Kontext, Anlass, Ereignis) in 3–4 Sätzen zusammen.

-

Nenne die Urheber*innen des Beitrages und leite Hypothesen zur Zielgruppe, der politischen Perspektive und der Intention ab.

-

Nenne Gestaltungsmittel des Beitrages und begründe deren Auswahl, z. B. im Hinblick auf die Reichweite auf Instagram.

-

Erläutere, welche aktuellen Deutungen der deutschen Einheit der Beitrag insgesamt (Bild und Text) vermittelt und ordne ihn in das Spektrum unterschiedlicher aktueller Deutungen ein.

-

Erkläre, wie Intention, Gestaltung und Deutung des Beitrages aufeinander zu beziehen sind.

-

Beurteile die Angemessenheit des Beitrages im Hinblick auf das historische Ereignis der deutschen Wiedervereinigung und deren Folgen.

Instagrambeitrag von @claudia.schlottmann.mdl vom 3. Oktober 2024, in: instagram.com, URL: https://www.instagram.com/p/DAq5izeKnCm/ [eingesehen am 29.08.2025].

Beitragsspezifische Arbeitsaufträge

(1) CDU-Fraktion Nordrhein-Westfalen

-

Erläutere, welche Werte im Beitrag mit der deutschen Einheit verbunden werden.

-

Erkläre, warum die CDU mit dieser Darstellung am 3. Oktober besonders anschlussfähig an ein positives Geschichtsnarrativ ist.

-

Beurteile, inwieweit es gerechtfertigt ist, bei diesem Beitrag von der „Ausblendung“ bestimmter Aspekte und Folgen der deutschen Einheit zu sprechen.

Instagrambeitrag von @spd.braunschweig vom 3. Oktober 2024, in: instagram.com, URL: https://www.instagram.com/p/DAqi46rIueK/ [eingesehen am 29.08.2025].

(2) SPD Braunschweig

-

Erkläre, wie der Beitrag fortbestehende Ost-West-Spannungen thematisiert.

-

Erläutere, inwieweit die Bildgestaltung (Graffiti, Schlagworte, Deutschlandkarte) die Intention des Beitrags unterstützt.

-

Beurteile, ob die Argumentation des Beitrags überzeugend ist oder eher appellhaft wirkt.

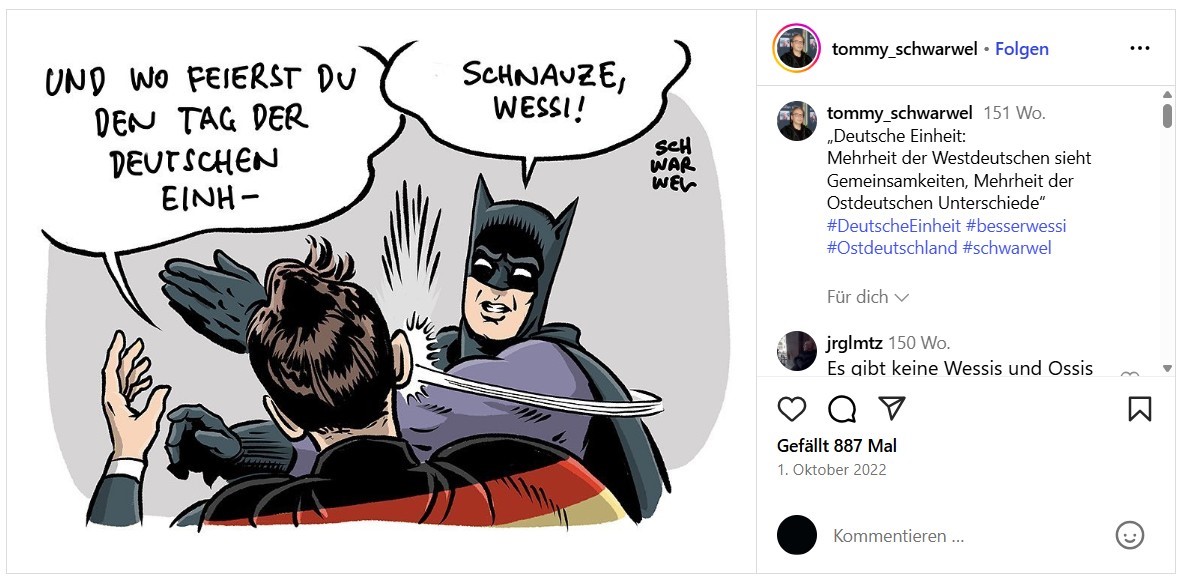

(3) Cartoon Schwarwel

-

Beschreibe, wie die Karikatur Ost-West-Konflikte satirisch zuspitzt.

-

Erkläre die Bedeutung der Bildunterschrift („Schnauze, Wessi!“) im Hinblick auf gegenseitige Wahrnehmungen.

-

Beurteile, ob Satire in diesem Fall eher zur Reflexion oder zur Polarisierung beiträgt.

Instagrambeitrag von @tommy_schwarwel, 1. Oktober 2022, in: instagram.com URL: https://www.instagram.com/p/CjKz5RUsq2r/ [eingesehen am 29.08.2025].

Unterschiedliche Perspektiven auf die deutsche Einheit

Der Instagram-Post der CDU-Landtagsfraktion NRW deutet die Wiedervereinigung tendenziell als vollendete Erfolgsgeschichte, die für Frieden, Freiheit und Zusammenhalt steht. Gestaltungsmittel wie die Victory-Hand in Deutschlandfarben, klare Schlagworte und Parteibranding sorgen für Reichweite und wirken integrativ. Insgesamt vermittelt der Beitrag ein harmonisches Konsensnarrativ, das Konflikte und Brüche der Wiedervereinigung nicht abbildet.

Der Beitrag der SPD Braunschweig vermittelt ein Bild der Einheit als noch unvollendetes Projekt. Zwar sei sie formal erreicht, doch fortbestehende Spannungen, Stereotype und „Ost-Bashing“ gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Bildgestaltung mit Deutschlandkarte, Graffiti-Optik und Schlagworten verstärkt den appellativen Charakter, während der Text die Deutung argumentativ untermauert. Insgesamt vermittelt der Beitrag eine kritischere Deutung der Einheit und benennt reale Probleme, auch wenn die Darstellung Ursachen wenig differenziert ausführt.

Der Cartoon von Schwarwel nutzt eine bekannte Meme-Vorlage, um Ost-West-Spannungen satirisch zuzuspitzen. Mit der Aussage „Schnauze, Wessi!“ wird humorvoll ein reales Konfliktverhältnis karikiert. Die Gestaltungsmittel sorgen für schnelle Wiedererkennbarkeit und Reichweite, die Deutung der Einheit bleibt konflikthaft und polarisierend. Insgesamt macht der Beitrag Brüche und Kontroversen deutlich, er regt zur Reflexion an, kann aber zugleich Klischees verstärken.

Durch die Analyse der drei Beiträge erkennen Schüler*innen, wie unterschiedlich die deutsche Einheit in Social Media gedeutet wird: als Erfolgsgeschichte, als unvollendetes Projekt oder satirisch zugespitzt. Sie erfahren, wie Bildsprache, Schlagworte und Meme-Formate auf Instagram wirken und wie eng Gestaltung, Intention und Deutung verbunden sind. So lernen sie, Social-Media-Posts kritisch zu analysieren und in historische sowie geschichtskulturelle Zusammenhänge einzuordnen.

Partizipation und Gestaltungsmacht

Lernende können Debatten um die deutsche Einheit in Social Media im Sinne einer historischen agency ─ verstanden als „nachhaltige historische Diskursfähigkeit und Handlungsmächtigkeit historischen Denkens“ (Yildirim 2021) ─ aktiv mitgestalten. Digitale Erinnerungskulturen bieten dafür hohe Partizipations- und Gestaltungsmöglichkeiten, etwa durch Kommentare und eigene Social-Media-Beiträge; zudem können digitale Social-Media-Initiativen der Partizipation mit Museen, Gedenkstätten, Archiven und Vereinen als Schulprojekte gemeinsam umgesetzt werden (Burkhardt 2025). Für solche Projekte bietet sich z. B. das kostenfreie, browserbasierte Tool Zeoob an. Die Anwendung generiert datenschutzkonform Social-Media-Beiträge, die nicht veröffentlicht werden. Konkrete Arbeitsaufträge auf der Basis der drei Instagram-Beiträge könnten wie folgt lauten:

(1) CDU-Fraktion NRW

-

Verfasse einen sachlichen Instagram-Kommentar, in dem du auf den CDU-Post reagierst. Thematisiere, welche Werte im Beitrag hervorgehoben werden und welche Konfliktlinien ausgeblendet bleiben. Diskutiere, wie eine differenziertere Erinnerung an die Einheit aussehen könnte.

-

Gestalte einen eigenen Instagram-Post (Bild, Text, Hashtags), der neben den im CDU-Beitrag betonten Erfolgen auch ungelöste Herausforderungen der Einheit sichtbar macht.

(2) SPD Braunschweig

-

Formuliere einen Post oder eine Story-Reaktion, in der du den SPD-Beitrag kritisch prüfst: Welche Argumente sind triftig, wo wirkt der Beitrag appellhaft? Ergänze deine Sicht mit Belegen (z. B. Statistiken, eigene Recherchen).

-

Entwickle einen Vorschlag für ein gemeinsames digitales Erinnerungsprojekt in Social Media (ggf. mit einem regionalen Museum oder Archiv). Skizziere, wie Jugendliche in Social Media die Ost-West-Perspektiven stärker ins Gespräch bringen könnten.

(3) Cartoon Schwarwel

-

Erkläre in einem Instagram-Kommentar, wie du die Karikatur verstehst, und diskutiere, ob sie zur Reflexion anregt oder eher Klischees verfestigt. Stelle Fragen an den Künstler oder die Community, die eine konstruktive Debatte anregen.

-

Erstelle ein alternatives Meme zur deutschen Einheit, das ebenfalls Humor nutzt, aber unterschiedliche Perspektiven (Ost und West) gleichermaßen sichtbar macht. Begründe deine Gestaltungsentscheidungen.

Soziale Medien als Chance

Am Beispiel der Erinnerung an die deutsche Einheit wird deutlich, wie Soziale Medien vielfältige Narrative bündeln, verstärken und in aktuellen politischen wie gesellschaftlichen Diskursen sichtbar machen. Indem Lehrende diese medial vermittelten Perspektiven kritisch-reflektiert in den Unterricht einbeziehen, wird nicht nur historische Urteilsfähigkeit gefördert, sondern auch ein reflektierter Umgang mit Erinnerungskultur im digitalen Zeitalter ermöglicht. Damit tragen Social Media entscheidend dazu bei, Geschichte als offenen Aushandlungsprozess zu begreifen und Lernenden eine aktive Teilhabe an geschichtskulturellen Debatten zu eröffnen.

Böick, Marcus/Goschler, Constantin/Jessen, Ralph: Aufarbeitung und Erinnerungskultur nach der zweiten deutschen Vereinigung, in: Böick, Marcus/Goschler, Constantin/Jessen, Ralph (Hrsg.): Jahrbuch Deutsche Einheit 2024, Berlin 2024, S. 7–17.

Burkhardt, Hannes: Historisches Lernen mit Sozialen Medien. Feiertage und Jubiläen auf TikTok, Instagram und Twitter im Geschichtsunterricht, in: Meyer-Hamme, Johannes/Krebs, Alexandra/Hartung, Olaf (Hrsg.): Geschichtskulturen im digitalen Wandel?, Frankfurt am Main 2024, S. 206–224.

Burkhardt, Hannes: Digitale Erinnerungskultur. Chancen und Herausforderungen für den Geschichtsunterricht. Basisbeitrag, in: Praxis Geschichte, 38 (2025), H. 2, S. 4–7.

Drüding, Markus: Historische Jubiläen und historisches Lernen, Berlin 2020.

Hertfelder, Thomas: Opfer, Täter, Demokraten. Über das Unbehagen an der Erinnerungskultur und die neue Meistererzählung der Demokratie in Deutschland, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 65 (2017), H. 3, S. 365–393.

Mählert, Ulrich: Dreißig Jahre Friedliche Revolution – drei Jahrzehnte deutsche Einheit. Ein Plädoyer für eine Perspektiverweiterung, in: zeitgeschichte | online, 18.03.2019, URL: https://zeitgeschichte-online.de/themen/dreissig-jahre-friedliche-revolution-drei-jahrzehnte-deutsche-einheit [eingesehen am 28.08.2025].

Sabrow, Martin: Ist die DDR-Aufarbeitung gescheitert?, in: Böick, Marcus/Goschler, Constantin/Jessen, Ralph (Hrsg.): Jahrbuch Deutsche Einheit 2024, Berlin 2024, S. 19–29.

Yildirim, Lale: Historische Agency auf dem Markt der Erinnerungen der pluralen Gesellschaft. Historische Diskursfähigkeit als Handlungsmächtigkeit, in: LaG-Magazin (Lernen aus der Geschichte) 03/2021, URL: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/15084 [eingesehen am 28.08.2025].

- |

- Seite drucken

- |

- 24 Sep 2025 - 10:48