Das Bild des Mannes als Kämpfer wird in den verschiedensten alltagskulturellen Kontexten – etwa in Filmen, Fernsehserien oder Computerspielen – immer wieder aufgerufen. Die „Geschlechterdualismen von kämpfendem Mann und friedfertiger, schutzbedürftiger Frau“ (Apelt 2019: 892) sind tief in unserer Kultur verankert. Sie legitimieren männliche Dominanz und Macht, ist die Frau doch angeblich auf den Schutz von Männern angewiesen. Oftmals werden diese Polaritäten mit der vermeintlich unterschiedlichen biologischen Konstitution von Männern und Frauen begründet, doch sind sie vielmehr Resultat gesellschaftlicher Entwicklungen.

Filmstill: Tom Hanks als Captain John Miller im Film „Saving Private Ryan“ von 1998 © IMAGO / ZUMA press wire

Frauen waren in feudalabsolutistischen Söldnerheeren durch bestimmte Rollen integriert. Sie agierten als Händlerinnen, Wäscherinnen oder Prostituierte. Oftmals zogen sie mit den Soldaten mit und lebten mit ihnen in einer Zweierbeziehung. Weil in den Söldnerheeren auch Geld verdient werden konnte, verkleideten sich Frauen als Männer und kämpften als Soldaten. Dokumentiert sind zwar nur wenige Fälle, aber Forscherinnen nehmen an, dass es sich um eine durchaus verbreitete Praxis handelt (Opitz 1997).

Moderne Streitkräfte hingegen sind durch einen radikalen Ausschluss von Frauen und sexuellen Beziehungen bestimmt. Zentral für diesen Wandel ist die Einführung der Wehrpflicht für Männer im Zuge der Napoleonischen Befreiungskriege 1813/14. Nach dem Vorbild des französischen Revolutionsheeres wurde, zunächst im preußischen Heer, die Landesverteidigung mit der Staatsbürgerschaft verbunden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts, so die prominente These der Historikerin Ute Frevert, entwickelte sich das preußische Militär sowohl zu einer „Schule der Nation“, als auch zu einer „Schule der Männlichkeit“ (Frevert 2008: 57, 68). Es erfolgte eine Vereinheitlichung der um 1800 noch sehr vielfältigen gesellschaftlichen Männlichkeitsideale. Die Funktion des Mannes als Krieger rückte ins Zentrum. Das militarisierte Männlichkeitsideal war durch Werte wie Treue zum Vaterland, Tapferkeit, Todesverachtung und Heldenmut geprägt und fand seinen Ausdruck in einem muskulösen Körperideal, das durch die Uniform noch hervorgehoben wurde.

Die Herstellung der gewünschten Verhaltensdispositionen, körperlicher Fitness und die Formierung des Körpers erfolgten über eine rigide Sozialisation militärischen Drills und Disziplinierung. Dieser Prozess ist bis heute, so Maja Apelt und Cordula Dittmer, mit einer systematischen Abwertung von Weiblichkeit verbunden (Apelt/Dittmer 2007: 71ff). Beim Eintritt in das Militär erfolgt eine strategische Verunsicherung der bisherigen männlichen Identität und eine symbolische Verweiblichung, indem etwa typische weibliche Tätigkeiten (Soldatenstube aufräumen und putzen) erledigt werden müssen oder durch sprachliche Feminisierungen seitens der Vorgesetzten. Durch die Bewältigung militärischer Aufgaben kann der Rekrut diese Feminisierung überwinden und gewinnt auf diese Weise Männlichkeit (zurück). Aus einer sozialpsychologischen Perspektive betonen Rolf Pohl und Marco Roock, dass die Herstellung einer „kampf-, tötungs- und opferbereiten soldatischen Männlichkeit“ über die Produktion einer kampfbereiten Gruppenmännlichkeit erfolgt (Pohl/Roock 2011: 51).

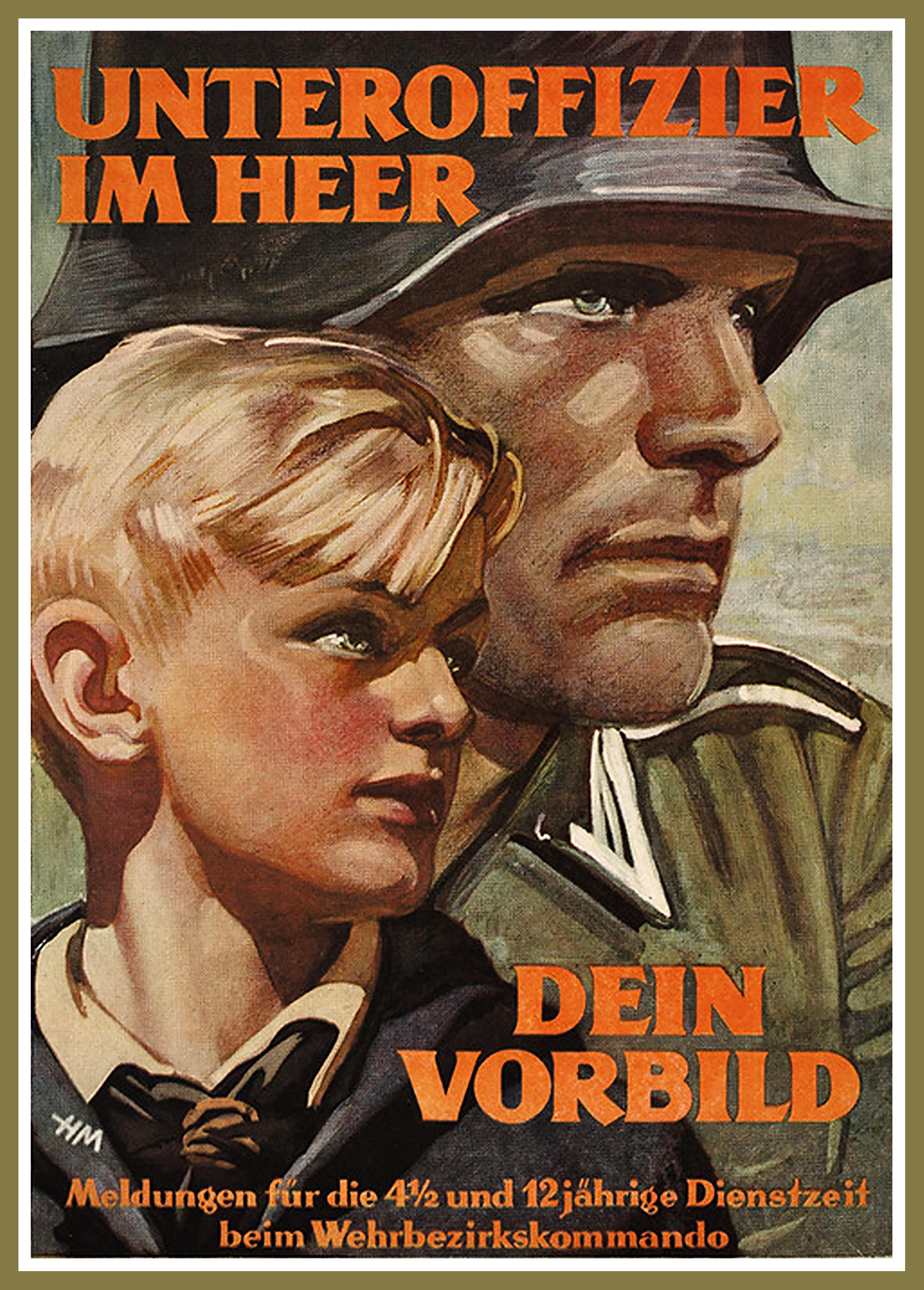

Werbeplakat Wehrmachtssoldat für die Hitlerjugend, 1943 © Shawshots / Alamy Stock Fotos

In Deutschland galt militarisierte Männlichkeit ab den 1870er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als hegemonial. Den Höhe- und Scheitelpunkt erreichten die Figur des Kriegers, die männerbündische Kultur und die Ästhetisierung kriegerischer Gewalt in der nationalsozialistischen Diktatur und im Zweiten Weltkrieg. Nach dessen Beendigung am 8. Mai 1945 durch den Sieg der Alliierten wurden das Soldatentum und somit militarisierte Männlichkeit zunächst öffentlich diskreditiert. Deutschland wurde entmilitarisiert, doch im Zuge der Systemkonkurrenz der beiden deutschen Teilstaaten erfolgte eine Remilitarisierung und der Aufbau je eigener Streitkräfte mit jeweils spezifischen soldatischen Leitbildern. Aber sowohl in der BRD als auch in der DDR war der Soldat „nicht in erster Linie Kämpfer, sondern eine symbolische Gestalt der Abschreckung mit der Aufgabe, einen Angriff durch seine bloße Existenz abzuwehren“ (Seifert 1996: 115).

Der Ost-West-Konflikt prägte die Grundstruktur der internationalen Beziehungen bis in die frühen 1990er Jahre. Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Staatenverbundes in Osteuropa begann ein Funktionswandel der Streitkräfte im europäischen Kontext. Zum Schutz des Landes und der Landesverteidigung kamen neue Aufgaben im Bereich von friedensbewahrenden Einsätzen (Peacekeeping), humanitären Interventionen und friedensschaffenden Missionen (Peace Enforcement/Peacebuilding) hinzu. Die Bundeswehr war vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Geschichte Deutschlands zunächst nur in humanitäre Interventionen integriert. Mit der Beteiligung an den Kampfhandlungen im Jugoslawienkrieg erfolgte 1999 jedoch eine Rückkehr des Krieges als Mittel deutscher Politik. Die Bundeswehr wandelte sich von einer „‚Abschreckungsarmee‘ zu einer ‚Armee im Einsatz‘“ (Scholz 2015: 176).

Im Jahr 2001 erfolgte die Öffnung aller militärischen Laufbahnen und Truppengattungen für Frauen (siehe dazu den Artikel von Maja Apelt). Sie kann als Endpunkt eines langen Prozesses angesehen werden, der in den 1970er Jahren in der Bundeswehr einsetzte. Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist ein Waffendienstverbot für Frauen festgelegt. Doch Probleme bei der Rekrutierung von Berufssoldaten führten dazu, dass eine sukzessive Integration erfolgte. Zunächst dienten Frauen im Sanitätsdienst, der vom Kampfeinsatz per Völkerrecht ausgeschlossen ist. Eine Waffe darf nur zum Selbstschutz eingesetzt werden. Frauen wurden aber auch in den Militärmusikdienst und den Spitzensport aufgenommen. Das war möglich, weil diese Bereiche dem Sanitätsdienst zugeordnet wurden. In der Bundeswehrverwaltung wurden Frauen ebenfalls eingesetzt, dort hatten sie aber keinen militärischen Dienstgrad (anders als dies in der Nationalen Volksarmee der DDR der Fall war).

Die vollständige Öffnung für Frauen wurde durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes erstritten. Die Bundeswehr wandelte sich im internationalen Vergleich von einer Nachzüglerin zu einer Vorreiterin. Sie traf umfangreiche gleichstellungspolitische Maßnahmen, die den Integrationsprozess begleiten sollten. Doch die Position der Soldatin ist strukturell problematisch: Als Kämpferin fordert sie den „Mythos des Mannes als Kämpfer und Beschützer“ heraus und wird dadurch zu einer „Bedrohung der militarisierten Männlichkeit“ (Apelt 2019: 894). Mittel der Abwehr können sprachliche Abwertungen, Mobbing oder sexuelle Übergriffe sein. So verschlechterte sich das Integrationsklima nach einer ersten Euphorie in den 2000er Jahren: Die Skepsis gegenüber Frauen als Führungskräfte stieg 2014 auf 22 % und die Hälfte der Soldaten glaubte, dass „Frauen zu positiv bewertet werden“ (Kümmel 2014: 68). In der Folgeuntersuchung problematisierte ein Teil der Befragten die „Chancengerechtigkeit für Männer“: Soldatinnen stünde aus ihrer Sicht aufgrund einer zu positiven Bewertung der Weg als Führungskraft offener (Kümmel 2020: 48). De facto ist der Frauenanteil im Jahr 2025 auf 13 % angestiegen, das heißt, knapp 25.000 Soldatinnen dienen in der Bundeswehr (Bundeswehr.de). Soldatinnen absolvieren eine regelgeleitete Laufbahn, sodass 2024 die erste Frau den Rang eines „Drei-Sterne-Generals (w)“ erlangte. Dieser Aufstieg von Soldatinnen in Führungspositionen wird von einem Teil der Soldaten als Gefährdung der militärischen Effizienz wahrgenommen.

In Auslandseinsätzen muss der Soldat oder die Soldatin weniger Angreifer und Krieger sein, sondern mehr polizeiliche und diplomatische Dienste erledigen, mitunter auch Soziale Arbeit übernehmen. Der Kern der neuen Aufträge liegt eher im Einsatzgebiet der Polizei, die für die innere Sicherheit zuständig ist. Dennoch verschwinden die klassischen militärischen Aufgaben nicht. Auch in Deeskalationssituationen müssen Soldaten und Soldatinnen kämpfen können. Neue Anforderungen stellt darüber hinaus die Multinationalität der Einsätze: Interkulturelle Kompetenz wird somit zu einem wichtigen Kriterium in der Zusammenarbeit der Streitkräfte vor Ort und in Bezug auf den Umgang mit der autochthonen Bevölkerung. Passen damit klassische soldatische Tugenden wie Tapferkeit, Todesverachtung und Heldenmut noch in den derart gewandelten militärischen Alltag?

Männlichkeit gilt weiterhin als funktional im Sinne einer Demonstration von Macht in Friedenseinsätzen und der Fähigkeit zum Schutz der Zivilbevölkerung. Überzogene Männlichkeitsdemonstrationen, sogenanntes Macho-Gehabe (Apelt/Dittmer 2007: 75), erhöhen hingegen die Gefahr des Machtmissbrauchs und der sexuellen Übergriffe. Pohl weist darauf hin, dass die zunehmenden Auslandseinsätze der Bundeswehr zu einer „Renaissance des archaischen Bildes einer kriegerischen Männlichkeit“ (Pohl 2021: 8) führen können, das mit dem heroischen Männerbild der Neuen Rechten kompatibel ist. Während in der Zivilgesellschaft militarisierte Männlichkeit abgewertet werde, stilisieren rechte Subkulturen Wehrmachtssoldaten und die Waffen-SS als Vorbilder und als positive Gegenmodelle zu zivilen Männlichkeiten. Die bereits genannten soldatischen Tugenden wie Todesmut und Tapferkeit sind zentrale Werte; betont werden zudem die Kontinuität und Dominanz einer soldatischen Männlichkeit, die ihren „Dienst an Volk und Nation“ (Virchow 2010: 41) verrichtet.

Durch den in der Gesellschaft zunehmenden Rechtspopulismus und auch Rechtsradikalismus erfolgt ein offener Aufruf an Männer: Sie sollen sich gegen die vermeintliche Dominanz von feministisch orientierten Frauen in den gesellschaftlichen Eliten verteidigen und wieder wehrhaft werden. Neben dem Antifeminismus und dem Anti-Genderismus dient die Rede von einer vermeintlich weit verbreiteten Krise der Männlichkeit als „Brückenideologie“ der autoritären Rechten (Scholz 2025: 307). Der „kleine, schwache Mann von der Straße“, so die oftmals benutzte Metapher, soll als Wähler rechter Parteien mobilisiert werden und so neue männliche Stärke gewinnen.

Diese rechten Ideale weisen eine strukturelle Nähe zu beobachtbaren „Mannbarkeitsriten [und] Gewaltritualen“ (Pohl 2021: 42) in der Bundeswehr auf. Immer wieder wird in den Medien über Skandale in der Bundeswehr berichtet. Jährlich werden die angezeigten Fälle im Bericht der Wehrbeauftragten dokumentiert (Deutscher Bundestag 2024). Doch Männlichkeitsrituale sind nicht nur Resultat rechter Ideologien, sondern auch Folge der hoch widersprüchlichen militärischen Sozialisation, die das zivile Tötungstabu überwinden und das militärische Tötungsgebot durchsetzen muss. Angesichts der Debatten um die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ist es dringend geboten, über die komplexen Verflechtungen von Militär und Männlichkeit in Geschichte und Gegenwart aufzuklären und zu debattieren, was mögliche Kosten und unbeabsichtigte Folgen einer erneuten Aufrüstung und militärischen Mobilisierung für die Gesellschaft bedeuten.

Apelt, Maja: Militär und Krieg: der umkämpfte Mann, die friedfertige Frau und ihre Folgen, in: Kortendiek, Beate/Riegraf, Birgit/Sabisch, Katja (Hrsg.): Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung, Wiesbaden 2019, S. 891–900.

Apelt, Maja/Dittmer, Cordula: Under presssure – Militärische Männlichkeiten im Zeichen Neuer Kriege und veränderter Geschlechterverhältnisse, in: Bereswill, Mechthild/Meuser, Michael/Scholz, Sylka (Hrsg.): Dimensionen der Kategorie Geschlecht. Der Fall Männlichkeit, Münster 2007, S. 68–83.

Bundeswehr: Zahlen, Daten, Fakten. (Website), URL: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/zahlen-daten-fakten/personalzahlen-bundeswehr#section-151650 [eingesehen am 30.04.2025].

Der Bundestag: Unterrichtung durch die Wehrbeauftragte. Jahresbericht 2023 (65. Bericht), Drucksache 20/10500, 12.03.2024 (Website), URL: https://dserver.bundestag.de/btd/20/105/2010500.pdf [eingesehen am 30.04.2025].

Frevert, Ute: Das Militär als Schule der Männlichkeiten, in: Brunotte, Ulrike/Herrn, Rainer (Hrsg.): Männlichkeiten und Moderne. Geschlecht in den Wissenskulturen um 1900, Bielefeld 2008, S. 57–75.

Kümmel, Gerhard: Truppenbild mit General (w). Eine Untersuchung zur Chancengerechtigkeit in den Karrierewegen von Soldatinnen und Soldaten anhand berufsbiografischer Interviews. Forschungsbericht 125 des ZMSBw, 2020 (Website), URL: https://zms.bundeswehr.de/resource/blob/5323850/e347d215634ca18bbf65b601ee3fd187/forschungsbericht-125-truppenbild-mit-general-w--data.pdf [eingesehen am 30.04.2025].

Kümmel, Gerhard: Truppenbild ohne Dame? Eine sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung zum aktuellen Stand der Integration von Frauen in die Bundeswehr, 2014 (Website) URL: https://studylibde.com/doc/3235291/truppenbild-ohne-dame%3F [eingesehen am 30.04.2025].

Opitz, Claudia: Hausmutter und Landesfürstin, in: Villari, Rosario (Hrsg.): Der Mensch im Barock, Frankfurt am Main/New York 1997, S. 344–370.

Pohl, Rolf: Mannbarkeitsriten. Gewaltrituale, sexuelle Übergriffe und Rechtsextremismus in der Bundeswehr, in: Ethik und Militär. Innere Führung und soldatischer Ethos in der Diskussion 7 (2021), H. 2, S. 42–49.

Pohl, Rolf/Roock, Marco: Sozialpsychologie des Krieges: Der Krieg als Massenpsychose und die Rolle der militärisch-männlichen Kampfbereitschaft, in: Jäger, Thomas/Beckmann, Rasmus (Hrsg.): Handbuch Kriegstheorien, Wiesbaden 2011, S. 45–53.

Seifert, Ruth: Militär – Kultur – Identität. Individualisierung, Geschlechterverhältnisse und die soziale Konstruktion des Soldaten, Bremen 1996.

Scholz, Sylka: Männlichkeitsforschung, Bielefeld 2025.

Scholz, Sylka: Männlichkeitssoziologie. Studien aus den sozialen Feldern Arbeit, Politik und Militär im vereinten Deutschland, Münster 2015.

Frauen in der Bundeswehr: Sie wird Deutschlands erste Drei-Sterne-Generalin, 02.10.2024, (Website) URL: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_100501558/bundeswehr-sie-wird-deutschlands-erste-drei-sterne-generalin.html [eingesehen am 30.04.2025].

Virchow, Fabian: Tapfer, stolz, opferbereit – Überlegungen zum extrem rechten Verständnis „idealer Männlichkeit“, in: Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller, Yves (Hrsg.): „Was ein rechter Mann ist…“ Männlichkeiten im Rechtsextremismus, Berlin 2010, S. 39–52.