„Nachhaltigkeit und Wirksamkeit gehen anders - Gedenkstättenarbeit zwischen Kurzzeitangeboten und pädagogischem Anspruch“.

Beitrags-Autor Profil / Kontakt

|

Beitrags-Autor: Ingolf Seidel Sie müssen angemeldet sein, um das Benutzerprofil zu sehen |

Das nachfolgende Fachgespräch führten Matthias Heyl, Constanze Jaiser, Ruth-Barbara Schlenker und Lars Ulbricht im Rahmen der Vernetzungstagung „Was noch erinnert werden kann - Aufarbeitung lokaler NS-Geschichte in Brandenburg mit Jugendlichen“

Moderation

Katja Anders, Leiterin der Pädagogischen Dienste in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen.

Es diskutierten

Lars Ulbricht, Schulsozialarbeiter in Eichwalde bei „überLagert“, hat eine Jugendgruppe fast ein Jahr lang bei Forschungen zum KZ-Außenlager Königs Wusterhausen begleitet.

Ruth-Barbara Schlenker von der Kirchengemeinde Löwenberg-Grüneberg hat im Projekt überLAGERt eine Gruppe junger Erwachsener begleitet, die zum Außenlager Grüneberg geforscht hat.

Constanze Jaiser, leitet derzeit in Neubrandenburg/Mecklenburg-Vorpommern das Projekt zeitlupe – Stadt.Geschichte & Erinnerung der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Mecklenburg-Vorpommern zur Lokalgeschichte von Neubrandenburg wo es unter anderem ein Außenlager des KZ Ravensbrück gab. Sie arbeitet dort mit Jugendlichen und Multiplikator_innen.

Matthias Heyl arbeitet als Leiter der Bildungsabteilung in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.

KA: Das Podium besteht also aus Menschen, die alle mit Jugendlichen zu historischen Themen arbeiten. Es gibt an allen Orten Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns Geschichten zum Nationalsozialismus, die zu bergen sind oder vielleicht schon erforscht sind. Es gibt auch viele Außenlagerstandorte und an vielen Orten gibt es Menschen wie Ortschronist_innen, Laienhistoriker_innen, die sich der Geschichte angenommen haben. Das sind oft Erwachsene. Demgegenüber werden Jugendliche oft nicht als die erste Adresse angesehen, wenn es um Geschichte geht. Aber es gibt sie eben, die geschichtsinteressierten Jugendlichen.

Wenn man mit Jugendlichen zu Geschichte arbeiten möchte, wie findet man die? Wie schwierig oder wie leicht ist es Jugendliche für Geschichtsprojekte zu finden?

CJ: Ich würde sagen das Erstaunliche ist, dass die Überzeugungsarbeit prinzipiell bei den Erwachsenen geleistet werden muss. Die Struktur Schule, ich sage bewusst Struktur, mit allen, die dort arbeiten und auch arbeiten müssen, die macht uns oft das Leben schwer. Mit uns meine ich die sogenannte außerschulische Bildungsarbeit. Die enge Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern ist ein Plus, um an Jugendliche heranzukommen. Meiner Erfahrung im ländlichen Raum entspricht es aber bei den Themen, die wir anbieten, dass es notwendig ist die Erwachsenen zuerst ins Boot zu holen. Wenn man aber ein medienpädagogisches Angebot macht, sei es Actionbound oder Geocaching, dann läuft es oft umgekehrt. Es gibt einen Rücklauf. Wenn erstmal eine Klasse oder eine Schüler_innengruppe da ist, spricht sich das herum und die Jugendlichen erziehen ihre Lehrerinnen und Lehrer.

Ich gehe bisher meist den Weg über die Schulen um Jugendliche zu gewinnen, weil ich den Anspruch habe, die pädagogischen Materialien und Methoden in die Schulen zu tragen. Ich finde den Geschichtsunterricht immer wieder eher abschreckend. Damit meine ich, dass z.B. Filme gezeigt werden, in denen Bagger Leichen herumschieben, so etwas, und dass hinterher nicht mehr darüber gesprochen wird. So etwas gibt es immer noch. Da ist viel Bedarf. Deshalb habe ich an Schulen ein großes Interesse.

KA: Lars Ulbricht, du bist Schulsozialarbeiter, sprichst also Jugendliche auch über die Schule an. Wenn ihr aber in Projekten arbeitet, dann ist das eher außerschulisch organisiert. Ist das für Jugendliche dann auch etwas anderes als Unterricht? Wie nehmen die das wahr?

LU: Ich glaube schon, dass das für Jugendliche etwas ganz anderes ist als Unterricht. Ich habe einen Vorteil, dadurch dass ich an der Schule bin. Bei mir funktioniert viel über Beziehungen. Ich treffe die Jugendlichen nicht nur in der Geschichts-AG oder in dem Projekt, bei dem wir uns mit dem ehemaligen KZ-Außenlager beschäftigen, sondern auch Indoor bei der Freizeit, Schulhausaufgaben, bei anderen AGs und so weiter. Es ist dann schon so, der Schulsozialarbeiter macht ein Angebot, das er wichtig findet und hat dafür den Raum. Die Schüler und Schülerinnen kommen dann nach Interesse. Ich versuche oft in Kooperation mit dem oder der Geschichtslehrer_in etwas zu gestalten oder wir ergänzen uns.

Die Arbeit ist halt auch immer auf freiwilliger Basis. Ich habe schon mit Gruppen gearbeitet, da waren wir zu Anfang zehn, am Ende dann drei Personen. Da ist man auch traurig, wenn man die Jugendlichen auf dem Weg verliert. Ich versuche es positiv zu betrachten, dass die Drei ein ganzes Jahr neben der Schule immer gekommen sind.

Es ist schon immer dieser Kampf, dass man Räume bekommt und die Angebote an die Leute bekommt. Nicht alle Jugendlichen brennen ja für dieses Thema.

KA: Barbara Schlenker, in deinem Projekt war es so, dass du Jugendliche gefunden hast, die für dieses Thema „gebrannt“ haben und vielleicht auch schon vorher interessiert waren. Wie hat es bei euch angefangen?

BS: Für das Thema Nationalsozialismus war erst nicht das Interesse da, aber für das Thema Heimatort. Ich war Religionslehrerin in Thüringen. Wir haben dort ein schönes Projekt durchgeführt mit den Religionskindern. Anhand von jüdischen Schicksalen in Apolda haben wir das Thema Mobbing in der Schule bearbeitet. Von den Eltern kam dann der Dank dafür. Als ich vor drei Jahren nach Grüneberg kam, hat mich dieses Thema geradezu angesprungen. Ich habe dann in meiner Kirchengemeindedatei nach Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren gesucht und sie angeschrieben, um sie für das Thema zu erwärmen. Ich habe Termine ausgemacht und dann war nie jemand da. Aber ich hatte einen jungen Mann in der Nachbarschaft, der schon Nähe zum Pfarrhaus hatte. Der war sofort Feuer und Flamme. Er hat dann über Facebook eingeladen. Es kamen dann gleich fünf oder sechs Jugendliche zum ersten Treffen. Durch einen Kontakt zur Fachbereichsleiterin einer Löwenberger Schule kamen noch zwei jüngere Jugendliche dazu, die 14 und 15 Jahre alt sind. Mit der Fachbereichsleiterin bin ich immer in Kontakt, um zu erfahren, ob neue Jugendliche an die Schule kommen, die interessiert sein könnten. Meistens denke ich eher in kleinen Bahnen, was ich von der Kirche gewohnt bin. Daher finde ich drei Jugendliche schon manchmal viel.

Was ich gemerkt habe ist, wie wichtig den Jugendlichen scheinbare Äußerlichkeiten sind. Dazu gehört die Anbindung an den Landesjugendring mit den Veranstaltungen, zu denen wir eingeladen werden und wenn sie dort ein T-Shirt bekommen oder Buttons. Das finden die Jugendlichen wirklich cool. Es ist wichtig, dass sie zu solchen Veranstaltungen gerne hinkommen und dann auch wiederkommen. Das wird dort geleistet und das ist wirklich schön.

KA: Du hast gerade einen wichtigen Punkt benannt, die nahe Geschichte, die des eigenen Ortes spielt eine große Rolle.

Matthias Heyl, in Ravensbrück arbeitet ihr eher so, dass die Jugendlichen und Erwachsenen zu euch kommen. Ist es ein Unterschied, wenn Jugendliche sich mit Geschichte vor Ort, also mit dem Ort beschäftigen, in dem sie selbst leben? Oder ist nicht vielleicht doch die Geschichte von Ravensbrück viel interessanter? Was ist interessant daran sich mit einem kleinen Ort zu befassen?

MH: Viele Gruppen, die hierher nach Ravensbrück kommen, viele Einzelne, die in den Gruppen sind, kommen hierher unter dem Charakter einer gewissen Zwangsvorführung. Die Freiwilligkeit ist beim Schulbesuch in einer Gedenkstätte nicht unbedingt da. Manchmal habe ich Sorge, dass die Gedenkstättenbesuche in den großen Gedenkstätten als die gewissermaßen erlebnispädagogische Bereicherung zum herkömmlichen Geschichtsunterricht verstanden werden, und dass eine kleine Komponente der Besuche dieser Orte – Sachsenhausen, Ravensbrück, Auschwitz – ist, den Nationalsozialismus auszukapseln und ihn als anderen Planeten zu begreifen, wegen der Ungeheuerlichkeit der Verbrechen, die hier begangen wurden. Da ist es für mich wichtig, wenn Menschen am Schwedtsee stehen und hinübergucken in die Stadt Fürstenberg und viele Fragen haben an die damaligen Fürstenberger, dass sie diese Fragen auch mitnehmen zu dem Orten aus denen sie kommen, weil der Nationalsozialismus überall stattgefunden hat.

Eine kluge Studentin hat einmal in einem Seminar angeregt, dass unsere Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Brandenburg in jedem Ort zwölf Quadratmeter beanspruchen sollte. Für jedes Jahr des Nationalsozialismus einen Quadratmeter Schule, einen Quadratmeter Park, einen Quadratmeter Rathaus, einen Quadratmeter Kirche, da sollte stehen, dass der Nationalsozialismus auch dort stattgefunden hat. Von daher glaube ich, die Relevanz der Geschichte ist größer für Jugendliche, wenn sie erfahren, dass die Geschichte auch in ihrem räumlichen Umfeld stattgefunden hat. Manchmal kann der Besuch einer großen Gedenkstätte Anlass dafür sein, diese Fragen mitzunehmen. So auch im Projekt überLagert, in Kooperation mit den beiden großen Gedenkstätten hier im Land Brandenburg und mit lokalen Initiativen. Ich wünsche mir, dass wir dort, wo Ravensbrück, wo Sachsenhausen, ihre Auswirkungen auf andere Orte gehabt haben, und auf das Leben von Menschen aus aller Welt an anderen Orten hatten, dies genutzt wird, um es dem Geschichtsbewusstsein zugänglich zu machen. Es ist von der Atmosphäre gesprochen worden, die es braucht und von den notwendigen Zugängen. Das Entscheidende ist: wir brauchen eine Vielzahl von Zugängen und dass wir in der Bildungsarbeit eine grundsätzliche Haltung des Respekts gegenüber Jugendlichen haben, dass man auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Und die Jugendlichen sollten merken, dass es nicht eine immer wieder bezeugte Pflicht zur Erinnerung gibt, sondern, dass sie das Anrecht haben, über diese Geschichte Bescheid zu wissen. Jugendliche haben das absolute Recht auf Teilhabe an Geschichtskultur. Sie sollen selbst Akteure dieser Geschichtskultur sein dürfen, jenseits der Ritualisierung.

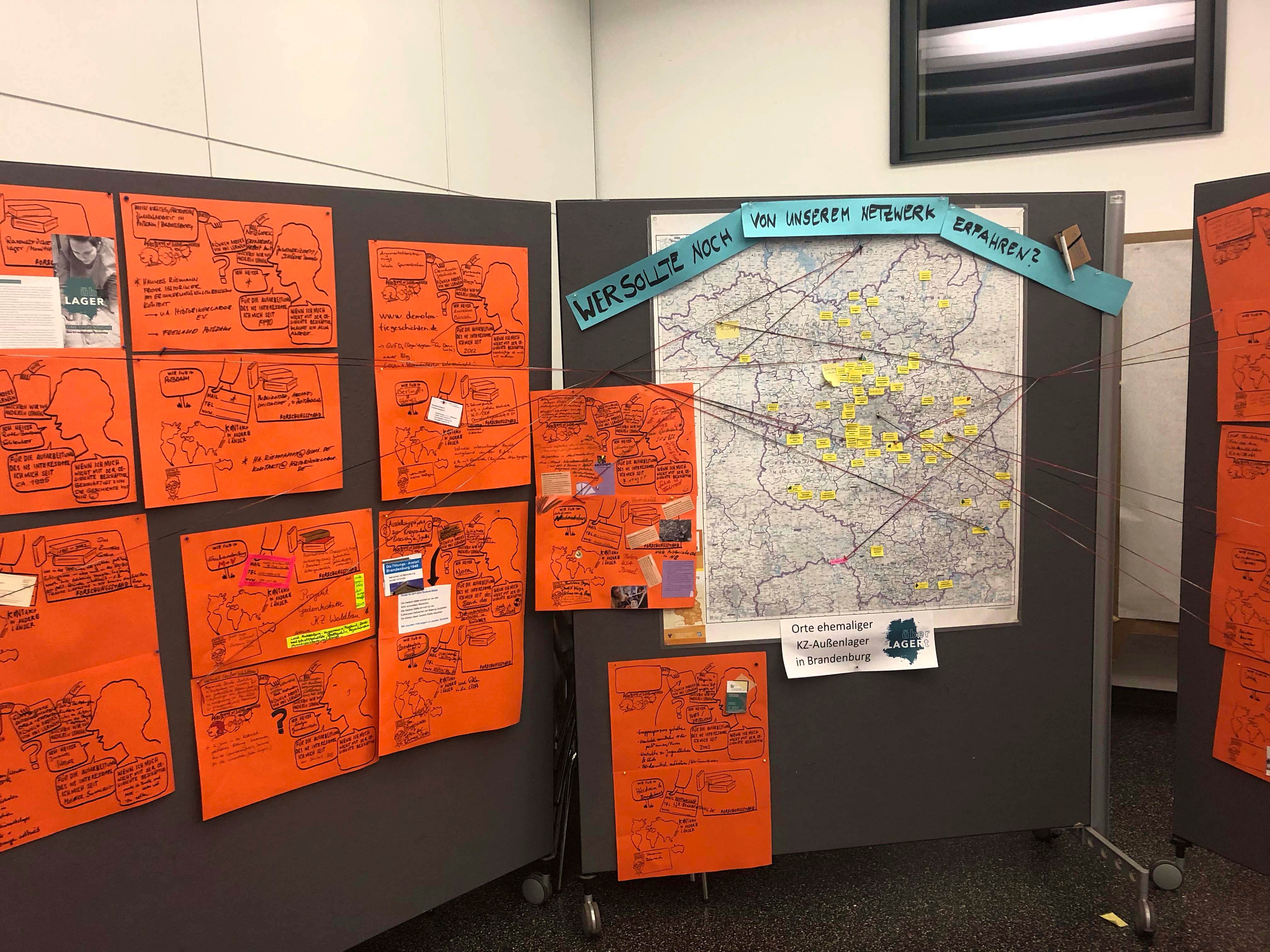

Grafic recording: Daniel Freymüller

KA: Constanze, du hast vorhin schon von kulturpädagogischen Ansätzen gesprochen. In diesem Zusammenhang frage ich mich, ist es die Methode, die spannend ist, oder ist es die Geschichte vor Ort?

CJ: Das ist eine gute Frage, über die ich viel nachgedacht und mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert habe. In der Regel wird beides eine Rolle spielen. Es ist auch klug sich sowohl vom Inhalt als auch von der Form einem Thema anzunähern. Nehmen wir zum Beispiel Gedenkzeichen. Ich habe mit einer Gruppe vor langen Jahren diskutiert, wie man „Euthanasie“-Opfer sichtbar machen kann, von denen es keine Fotos, nichts, gibt. Wir sind dann in einer Mischung aus Ratlosigkeit und Gewitztheit in den nächsten Bastelladen gegangen und haben uns in gewisser Weise von den Bastelmaterialien inspirieren lassen. Wir wollten für ein Gedenkzeichen in der Heil- und Pflegeanstalt in Bernburg eine Fortbildung machen. Wir mussten uns aber erst selbst einen Weg schaffen. Am Ende hatten wir eine Idee, die zwar nicht realisiert wurde, mit Glasplättchen, die wir gefunden haben. Das nur als kleines Beispiel. Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, sich von der Form inspirieren zu lassen, wenn ich am Inhalt nicht weiterkomme. Mit Form meine ich auch die Methode.

Ein anderes Beispiel aus dem zeitlupe-Projekt in Mecklenburg: Wir haben letztes Jahr zum Tag der Menschenrechte einen Graffiti-Workshop angeboten, zu dem wir einen Berliner Graffiti-Künstler eingeladen haben. Das war zum Thema Meinungsfreiheit. Klar, die Methode war attraktiv. Ich habe dann selbstverständlich die Methode genutzt um die historisch-politische Bildungsarbeit hineinzubringen. Da spielte in der Vorbereitung auf dieses Graffiti-Ereignis das Thema Nationalsozialismus eine Rolle. Man darf nur nicht den Anspruch haben dabei gewissermaßen alle nationalsozialistischen Gesetze durchzunehmen. Es muss einfach didaktisch reduziert werden.

KA: Lars, bei euch war es eher andersherum. Ihr habt erst mit der Geschichte angefangen und seid dann auf Actionbound gekommen. Falls das nicht alle kennen; Das ist eine App mit der sich Stadtrundgänge wie Schnitzeljagden bauen lassen. Ihr habt versucht damit zu arbeiten. Was waren eure Erfahrungen?

LU: Genau, wir haben angefangen uns mit dem Nationalsozialismus vor Ort auseinanderzusetzen und kamen auf die App. Die zieht Jugendliche an, das ist klar. Es macht Spaß, weil man denkt Ideen lassen sich relativ schnell umsetzen. Die Inhalte zu erarbeiten hat natürlich eine ganze Weile gedauert, die Inhalte da hinein zu bekommen auch. Wir hatten zwischendurch große technische Probleme. Seitdem bin ich etwas vorsichtiger, was solche Apps betrifft. Man unterschätzt leicht was nötig ist, um die App zum Laufen zu bringen. Jedenfalls hatten wir das anfangs unterschätzt. GPS-Signale waren so ein Problem. Wenn ein Fenster 15 Meter vor dem eigentlichen Zielpunkt aufploppt, das macht keinen Spaß. Das sind Erfahrungen an denen wir gemerkt haben, die App hat deutliche Grenzen. Manches versuchten wir über QR-Codes zu lösen. Da gibt es wieder das Problem, dass die nicht überall hingeklebt werden dürfen, jedenfalls nicht in ganz Königs Wusterhausen. Ich habe dann davon abgelassen, weil wir das Projekt öffentlich bewerben wollten. Dazu muss es dann auch gut sein. Ich möchte das gerne noch einmal ausprobieren. Ich weiß jetzt ja wo die Hürden liegen.

CJ: Das Problem mit GPS hatten wir auch. Die App ist zwar schick, weil du immer von einem Punkt zum nächsten gelotst wirst. Die Lösung ist aber, dass das Projekt auch ohne GPS funktionieren muss. Sonst kommen die Jugendlichen nicht von Punkt A nach B und C weiter. Das ergibt keinen Sinn. Am besten ist es zusätzlich noch einen Stadtplan dabei zu haben. Nebenbei lernen die Schüler_innen auch einen Stadtplan zu lesen. Nur mit GPS scheitert man leicht.

KA: Ich möchte nachfragen, ob bei der Arbeit mit dieser App auch eine Geschichte entstanden ist.

LU: Wir sind durch einen relativ langen Prozess gegangen mit der Frage „Wie nähern wir uns dem Thema an?“. Wir haben angefangen uns Luftbilder des Außenlagergeländes anzusehen, um uns diesem Ort zu nähern, der komplett überbaut ist. In Königs Wusterhausen war es auch relativ unbekannt mit Biografien zu arbeiten. Wir wollten also Geografie und Biografien zusammenbringen. Also haben wir uns das vorgenommen und gesammelt. Beispielsweise: Wer hat dieses Außenlager eigentlich beliefert, welcher Bäcker? Oder wir wollten herausbekommen wo die Häftlinge in Königs Wusterhausen angekommen sind. Da gab es Berichte darüber. Die wollten wir in Actionbound einbauen und so für alle zugänglich machen.

BS: Bei mir war es ein Jugendlicher, der ankam und zwei Wochen lang ein Praktikum machen wollte. Das hatte ich ihm versprochen, wusste aber nicht wie ihn beschäftigen kann. Ich konnte nur sagen, wir müssten die Sache mit Actionbound fertigstellen. Ich habe ihm das erst gar nicht zugetraut. Aber er war unglaublich fit. Für ihn war es wie ein Spiel. Ihm war gleich klar, wir brauchen Wegbeschreibungen zur nächsten Station, weil wir uns auf GPS nicht verlassen können. Er kam auch darauf Fotos von den Stationen zu machen, damit sie daran erkannt werden können.

KA: Matthias, ihr arbeitet in Ravensbrück auch mit Methoden der Medienpädagogik. Wie schafft man es jenseits solcher technischer Fragen wieder bei der Geschichte zu landen und über die Methoden eine Reflexion von Geschichte anzustoßen?

MH: Bei uns gibt es inzwischen auch ein Projekt mit Actionbound. Das ist offenbar gerade sehr fashionable. Ich glaube schon, dass uns all diese Formen manchmal in der historisch-politischen Bildung etwas ungeheuer vorkommen, weil sie das Feld der Emotionen anders berühren, und wir uns bemühen, in der Bildung nicht zu überwältigen. Wir bemühen uns auch nicht zu emotionalisieren und die Jugendlichen keiner Betroffenheitspädagogik zu unterwerfen oder eine Choreografie ihrer Emotionen vorzunehmen. Es braucht aber in diesen kulturellen Bildungsformen noch Entäußerungsmöglichkeiten von Emotionalität. Das ist etwas, was wir neu bedenken müssen.

Das zweite ist, dass das Ausprobieren von Möglichkeiten, die Erwachsene, „Professionelle“, nicht kennen, wo sich die Jugendlichen besser auskennen, notwendigerweise dazu führt, dass wir anders ausloten müssen, was zu dem Thema geht, oder nicht geht. Wir haben beispielsweise 2006 mit etwas begonnen, das damals als skandalträchtig galt. Wir hatten hier nämlich einen History-Hip-Hop-Workshop, wo wir Rapper aus den USA eingeladen hatten und die mit Jugendlichen zusammengebracht haben, die im Generationenforum Überlebende kennengelernt haben. Die Jugendlichen hatten viel über Ravensbrück nachgedacht. Sie hätten sich aber nie getraut, über Ravensbrück zu rappen. Wir haben sie zusammengebracht, damit die Rapper aus Berlin und Bredereiche den Rappern aus USA die Geschichte von Ravensbrück nahebringen, und umgekehrt die amerikanischen Rapper etwas einbringen, und am Ende steht eine Performance. Das ist ein absolutes Wagnis gewesen, hat sich aber als gut erwiesen. Einer der Rapper aus Berlin hat beispielsweise gesagt, eigentlich müsste man mal die Täterseite rappen. Er hat gemerkt, dass wir mit einer gewissen Fokussierung die Gewalterfahrung, aber kaum die Gewaltausübung thematisieren. Und er hat gemerkt, dass es nicht einfach ist, in zwei bis drei Tagen hier in der Gedenkstätte den Ort zu finden, an dem er übt den Täter zu rappen. Er ist auf die Idee gekommen, einen Siemens-Manager von damals zu rappen, der auf einen heutigen Siemens-Manager einredet und die „Vorzüge“ von Zwangsarbeit thematisiert. Ich glaube, dass diese Dinge, die wir inzwischen mit dem gleichen amerikanischen Künstler im Projektzusammenhang „Sound in the silence“ machen, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance geben, Dinge auszuprobieren und zu merken, wo die Grenzen sind. Da ist es wichtig, dass die Künstlerinnen und Künstler, die pädagogischen Kräfte aus der historisch-politischen Bildung, mit den Jugendlichen auf Augenhöhe über die Themen reden. Dabei entsteht eine andere Sensibilisierung. Manchmal mag das sein, dass die Jugendlichen über die Kunstform, die kulturelle Form, sozusagen „gewonnen“ werden. Wenn man diese Formen ernst nimmt, hat man die Chance, sehr viel intensiver und dichter über Ravensbrück zu sprechen. Darin sehe ich eine große Chance.

Das andere ist, dass Jugendliche die Möglichkeit haben, selbst nach Ausdrucksformen und ihrer Stimme zu suchen. Das heißt, sie werden nicht in die rituelle Wiederholung von Liedern oder anderen Ausdruckformen von Erinnerungskultur gestoßen, sondern sie können sich wirklich erleben als Akteure, die möglicherweise wirklich einen Vorteil haben gegenüber den Erwachsenen. Weil, wenn wir ehrlich sind, haben wir in dieser Erinnerungskultur auch Formen der Ritualisierung, die auch ein bisschen verdruckst sind, mit denen wir versuchen, die Risiken der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte zu kanalisieren. Wie dufte ist das für Jugendliche, wenn sie sich medienkompetenter fühlen dürfen, als diejenigen, die im Bildungsprozess hierarchisch irgendwo anders stehen. Das ist unser Vorteil von außerschulischer Jugendbildung. Wir können auf diese Hierarchien verzichten. Schule ist strukturell anders aufgestellt, was Hierarchien betrifft. Schule muss sich auch bemühen um Bildung auf Augenhöhe. Für Ravensbrück würde ich sagen, dass eine Bildung, die sich nicht um Augenhöhe bemüht, keine ist, die an diesem Ort Platz hat.

KA: Wie sind denn eure Erfahrungen mit Erwachsenen? Wie regieren sie darauf, wenn Jugendliche sich im Themenbereich Geschichte engagieren? Gibt es Vorbehalte? Oder sind die Reaktionen eher wohlwollend?

CJ: Ich glaube, die meisten reagieren eher wohlwollend. Ich denke, dass in unserem Projekt in Retzow–Rechlin, indem auch Nadja Grintzewitsch und eine Realschullehrerin entscheidende Rollen hatten, da ist es so, dass der Bürgermeister ganz begeistert war, dass sich Jugendliche um dieses Gelände kümmern wollen und um die Geschichte des Außenlagers von Ravensbrück, das sich dort einst befand. Der Bürgermeister, und nicht nur er, hatte die Überzeugung „Es ist wichtig für die Zukunft zu sorgen. Ja, es ist toll, wenn ihr etwas mit Medien macht.“ Ein diffuses Wissen darüber, wie wichtig es ist, die Erinnerung lebendig zu halten, ist da. Daher würde ich behaupten, es gibt in der Tendenz ein gewisses Wohlwollen.. Wir haben am selben Ort aber auch die Erfahrung gemacht, dass, wenn man Regionalgeschichte zum Nationalsozialismus nach oben bringt, interessante Dynamiken passieren. Die Opfer-Täter-Thematik wird da plötzlich ein Problem. Um die weiß man, wenn man zu der Thematik gearbeitet hat. Und doch unterschätzen wir sie immer wieder. In Rechlin befand sich eine Luftfahrterprobungsstelle und es wurde viel Profit erwirtschaftet aus der Luftfahrtindustrie der Nazis. Im Moment ist unser Gefühl, dass da gerade Gegenwind kommt und es will doch nicht alles gewusst werden. Die Namen der Opfer zu nennen ist in Ordnung. Aber dann noch die Täterseite, beziehungsweise die Profiteursseite benennen? Da wird es schwierig.

BS: Das erlebe ich auch so. Vor längerem stand ich mit den Jugendlichen an dem Gedenkort für das ehemalige Außenlager. Vieles ist nicht mehr zu erkennen, weil eine Pferdewiese darauf ist und auch Häuser gebaut wurden. Es ist aber eigentlich Gemeindeland. Mein Vorgänger hat mit Leuten aus dem Dorf dafür gesorgt, dass dort ein Gedenkort entstanden ist. Das war 1989. Als wir dort standen, sagte ich zu den Jugendlichen: „Wenn ihr hier schaut, seht ihr noch ganz deutlich die Grundmauern der sechs Baracken, die hier standen. Eigentlich müsste das so gemacht werden wie in Ravensbrück mit grauem Schotter“. Da kam gleich die Antwort: „Nein Frau Schlenker, das geht nicht. Hier haben doch Leute ihre Häuser gebaut. Das ist doch dann wie mitten auf einem KZ-Gelände. Wer will denn das?“ Da war sofort die Parteinahme für die Bevölkerung da und auch Empathie. Da war ich dann die Fremde, die von außen drauf zeigt. Das haben auch die Jugendlichen schon drauf. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus wird negativ bewertet, gerade auch in den Familien. Da gibt es Tabus. Da wird nicht geredet. Inzwischen wird unser Projekt geehrt, aber bis dahin mussten wir erst einmal kommen.

LU: Da gibt es vielleicht einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Wir sind zwar in Königs Wusterhausen südlich von Berlin, aber doch eher städtisch geprägt. Es gibt seit Generationen mehr Fluktuation in der Bevölkerung. Das heißt, man kommt dem Thema nicht schnell so nah. Es bleibt erstmal abstrakter.

CJ: Es gibt auf unseren Themenfeldern strukturell so etwas wie „Landminen“, die mit einem Mal hoch gehen. Damit meine ich Erinnerungstabus. Von daher scheint es mir nicht klug, die Jugendlichen selbsterforschend sich selbst zu überlassen und nur zu moderieren. Man sollte auf solche „Landminen“ gewappnet sein, auch von Seiten der Erwachsenen. Und es ist notwendig unterschiedliche Akteur_innen vor Ort zu finden, die sich einbinden lassen und bereit sind, vermittelnd tätig zu werden.

- |

- Seite drucken

- |

- 27 Feb 2019 - 08:06